copyright immagini, Yuko Higuchi

Penso che questo racconto sia uno dei migliori di Giulia Abbate e credo che al momento sia inedito. Il pezzo è stato proposto a diverse pubblicazioni che non lo hanno mai capito. Si tratta di un’idea super originale che scoprirete poco per volta.

Penso che questo racconto sia uno dei migliori di Giulia Abbate e credo che al momento sia inedito. Il pezzo è stato proposto a diverse pubblicazioni che non lo hanno mai capito. Si tratta di un’idea super originale che scoprirete poco per volta.

Dopo aver ragionato su questo racconto, con Giulia abbiamo anche pensato se non era il caso di costruire una serie di storie basate sugli animali nella fantascienza e non è detto che non lo si faccia. Devo confessare che non mi stupisce se gli “impegnatissimi” Editor delle pubblicazioni italiane di fantascienza non hanno pubblicato questo racconto, che infatti non rispetta i canoni tradizionali. Ed è questo il suo maggior pregio.

Io avevo opzionato subito la storia, quando Giulia me l’ha proposta ormai più di un anno fa. Le avevo solo suggerito qualche minima correzione e adesso eccolo qui.

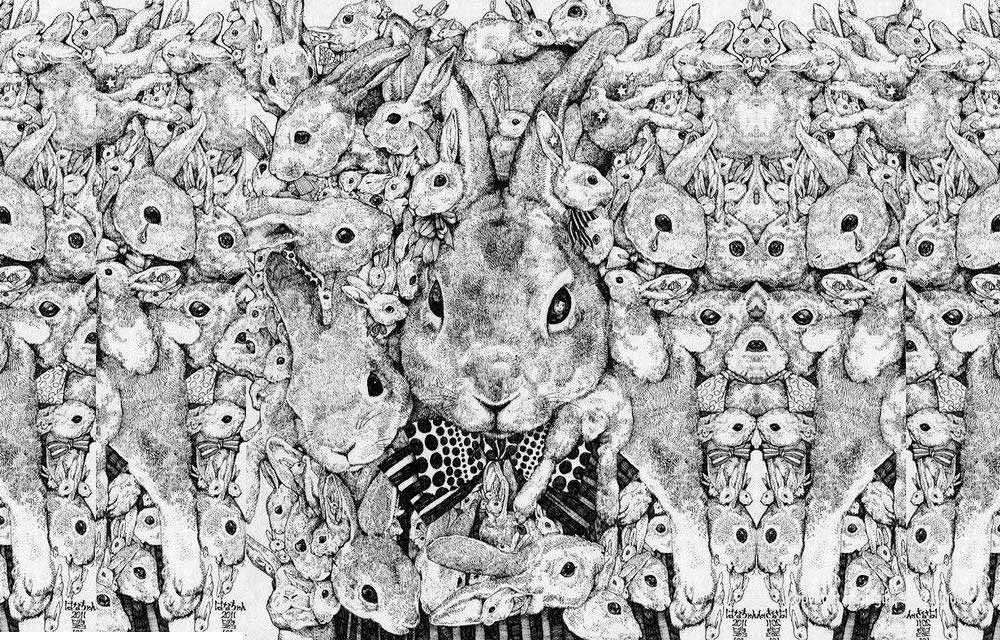

Ho chiesto a Franco Ricciardello, un mago nella scelta di immagini dal web, di selezionare dei disegni per questa presentazione e infatti il racconto è corredato con alcune straordinarie realizzazioni dell’artista Yuko Higuchi, che possiede il copyright per le figure qui proposte.

Grazie Giulia per la fantastica bellezza che condividi con tutti noi!

F.G.

“Di primule non ce n’erano più.”

Richard Adams, La collina dei conigli

Ascoltate!

Stavo morendo, stavamo morendo tutti. Persi nel freddo inverno, grigio, eterno. Immersi in sogni lunghi e sempre più vaghi, dormivamo nei nostri tunnel scavati a fatica, scaldati a stento, animati a rilento. Sogni sempre più uguali, scuri come i tunnel sempre duri, dove alla fine sempre stava lui, essere odioso, amico misericordioso: vieni, sussurrava senza muovere il naso, e sembrava, ahimé, caldo, chiaro, dal fondo del suo Inlè.

Poi arrivò Tuk la tartaruga, con le sue storie e con un piano capace, pronunciato a bocconi di calme spiegazioni dall’orlo del carapace striato da colori che mai avevamo veduto.

Ecco come andò.

Parola di Fritz!

Era primavera. I venti gelidi soffiavano incessanti e battevano la campagna al di sopra di noi. La consistenza dell’aria ci avvisava che sarebbe venuta altra neve. La terra sempre più dura mandava un odore secco, amaro, che contaminava le poche radici polverose che di tanto in tanto riuscivamo ancora a trovare.

Io ero sotto, nelle stanze più recenti e profonde della Nostra Colonia. Sprofondata in un sonno torbido, premuta ai caldi fianchi delle mie cugine, udivo nei miei sogni un ululato sinistro. Era chiaro: nella voce lontana del vento echeggiava il richiamo del Nero Lapino di Inlè, che quietamente mi chiedeva di raggiungerlo. Perché aspettare ancora? Perché soffrire ancora il freddo e la fame?

Vieni.

Poi la voce di mia sorella Yanileva si impose sul vento e sul sogno e il Nero Lapino tacque, lasciando che le mie orecchie intirizzite si muovessero al nuovo richamo.

«Kaisilinna» diceva Yani, «Kaisilinna. Svegliati. Kaisi, vieni su. È arrivata la tua amica.»

Sollevai le palpebre. Il mondo che vedevo, l’ambiente della stanza, non era meno buio e grigio del mio sogno. Sospirai, mi rizzai sulle zampe posteriori ed emersi dal mio nido vivente. Dal mucchio intorno a me, una mia cugina si lamentò debolmente, dall’altra parte la mia seconda cugina si alzò a sua volta.

«Quale amica?» chiesi.

«La Tartaruga.»

Il freddo, la fame. Tornai lucida. «Ma dov’è? Dentro? Come ha fatto a entrare?»

Yanileva mi guardò seria. «Qui non c’è più nessuno» rispose.

La mia seconda cugina chiese: «Dov’è la Guardia?»

«Qui non c’è più nessuno» ripeté Yanileva.

Decidemmo di salire tutte insieme.

Tuk era rimasta all’entrata della Nostra Colonia. Era vero, non c’era più nessuno: i fratelli e cugini che avrebbero dovuto difenderci erano spariti. Tuttavia, Tuk aveva avuto la delicatezza di non andare oltre, e se ne stava ad aspettarmi appena oltre il raggio del gelo incalzante. Eravamo in amicizia, noi due. Io apprezzavo molto la sua flemma e le portavo qualche piccolo regalo quando uscivo alla ricerca di cibo, cosa sempre più rara negli ultimi tempi. Non avevo più la forza di uscire. Nessuno aveva più la forza di uscire.

della Nostra Colonia. Era vero, non c’era più nessuno: i fratelli e cugini che avrebbero dovuto difenderci erano spariti. Tuttavia, Tuk aveva avuto la delicatezza di non andare oltre, e se ne stava ad aspettarmi appena oltre il raggio del gelo incalzante. Eravamo in amicizia, noi due. Io apprezzavo molto la sua flemma e le portavo qualche piccolo regalo quando uscivo alla ricerca di cibo, cosa sempre più rara negli ultimi tempi. Non avevo più la forza di uscire. Nessuno aveva più la forza di uscire.

Tuk ci vide, ci salutò e disse: «Dobbiamo andarcene.»

Noi rimanemmo interdette. Eravamo appena sveglie, strappate a fatica da un torpore impastato di freddo, fame e stanchezza. Sapevamo bene che a ogni tuffo nel sonno spiavamo l’imbocco di una buia galleria senza ritorno. E da sveglie trovavamo lo stesso: l’inquietante silenzio dei corridoi, il vuoto delle stanze intraviste ci dicevano che mancava poco. La Nostra Colonia moriva, e pareva già abitata dai Lapini Neri, gli stessi che ci attendevano al termine dell’unica galleria invitante.

Di fronte alla nostra evidente crisi, Tuk rincarò: «Presto il mondo qui diventerà invivibile. Ascoltatemi. Bisogna andare via.»

Esplodemmo in esclamazioni confuse. Yanileva ci guardava, accanto a Tuk, con la stessa serietà che le avevo visto negli occhi poco prima. Tuk non si scompose, e attese che le nostre poche energie si esaurissero nuovamente.

«Care lapine» disse poi, «vi assicuro che non possiamo aspettare.»

Detto da lei, suonò come un anatema.

Date le parole e l’atteggiamento di Tuk, chiamammo l’adunata. Soffiammo nei condotti di comunicazione, litigandoci lo spazio con l’eco del vento malaugurante. Chiamammo e chiamammo, poi a nostra volta scendemmo: ma quando ci riunimmo nella grande sala, non arrivavamo a riempirne un quinto.

Dove erano finiti i maschi? Eravamo tutte femmine, a parte i giovanissimi. E molto poche le gravide, com’era ovvio… alcune non lo erano più. Si dice di noi che siamo creature prolifiche. Eppure sappiamo benissimo quando cancellare dal nostro corpo una gravidanza: quando le cose si fanno difficili la rifiutiamo, e senza esitare cediamo a Inlè i nostri non ancora nati, per la salvezza di chi c’è già.

Eravamo tutte lì, stupite. Nessuna sapeva cosa era successo. Non c’erano esploratori che ci informassero del mondo fuori. Nessuna guardia che ci dicesse cosa fare. Non un maschio ambizioso che prendesse parola dopo gli anziani – quali? – e prima di tutti gli altri – ma di chi?

Mia sorella Yanileva era, di fatto, la più vecchia. E sì che era nata solo qualche minuto prima di me. Con nostro grande sollievo, si recò al centro della sala e disse: «Ascoltate! Siamo qui perché ci sono novità importanti.» Ma poi mi guardò. «Kaisilinna: la Tartaruga è amica tua. Parla!»

Mi alzai sulle zampe posteriori, imitando Yani. «Tuk è un’amica della Nostra Colonia» precisai «e dice che la Nostra Campagna diventerà pericolosa. Dice» proseguii, nel silenzio più totale «che dobbiamo andarcene.»

Il silenzio proseguì. Il vento si faceva strada, rombava per le gallerie e ci ricordava il freddo soprastante.

«Parli Tuk!» disse Yanileva.

La tartaruga si sistemò accanto a me, stese un po’ il collo, forse per farsi sentire meglio, e disse: «Amici e amiche, lapini, resta poco tempo. Seguitemi via di qui. Vi condurrò verso il luogo da dove siamo venuti.»

Chiuse gli occhi. Parve assopirsi. La prova oratoria era conclusa.

Noi la fissammo come incantate, poi esplodemmo tutte insieme in esclamazioni disordinate.

Ci fu qualche momento di caos totale, nello stile delle assemblee lapine: urlavamo tra noi, mentre Tuk assisteva imperterrita. Poi la foga si esaurì. Il vento si insinuò ancora nelle nostre paure. La Tartaruga non aveva risposto a nulla, ma nulla le avevamo chiesto. Era troppo presto per noi, esseri rapidi, ma a volte intemperanti.

Una cugina disse: «Dove sono i maschi?»

«Sono fuggiti» disse Tuk. «Io li ho visti.»

Gridammo ancora, incredule. Abbandonare una Colonia era un atto grave. Era inspiegabile che a farlo fossero stati i nostri elementi migliori.

«Hanno scavato nuove tane» rispose Tuk a un’altra domanda «Oltre il pino storto. E non sono più usciti.»

Ci fu una nuova tempesta di voci. Ma poi Tuk ci fornì le informazioni che chiedevamo: dov’erano, precisamente? E quando? E dov’era l’entrata della cosiddetta nuova colonia? E quanti erano, e da quanti giorni non uscivano?

Yani si alzò di nuovo e ricondusse l’assemblea alla ragione: con un piglio che non le avevo mai visto, ma che le si confaceva. Come un maschio rizzò le orecchie e si alzò sulle zampe, sfruttando tutta la sua altezza. Sembrava un membro della Guardia, un suo generale anzi, e lì accanto mi alzai anch’io: se lei era il generale, ora, io potevo essere il luogotenente. Ma non era ambizione. In cuor mio, sentivo farsi strada una nuova urgenza. Dovevo aiutare Yani a condurre in salvo la Colonia.

«Organizzeremo una spedizione» stabilì Yani. «Le gravide restino qui con i piccoli. E chi vuole rimanga con loro.» Mi guardò. Era seria, più di quanto avessi mai visto. Mi parve tremare, e volli trarla d’impaccio.

«Io vado» dissi. «Tu no: devi restare, devi vivere. Servi qui.»

Non riuscivo ancora a dirlo, a unire definitivamente la figura fulva e austera di mia sorella, una femmina, con ciò che era diventata: un capo. Ma conclusi risoluta: «Io so dov’è il pino storto.»

Yani annuì. «Kaisilinna guiderà la sortita. Chi vuole andare si trovi su, nella stanza dei saluti, subito.» Mi guardò. «Se tra tre giorni non sarai qui…»

«Non abbiamo tutto questo tempo» intervenne Tuk.

«Grande Fritz!» proruppe Yanileva. Trovare della fretta in una tartaruga imponeva l’invocazione del Più Grande. Poi chiese a Tuk: «Due giorni?»

«Troppo.»

«Un giorno?»

«Bene.»

«Ci aspetterai?» dissi a Tuk, sfregando il naso contro il suo guscio bitorzoluto.

«No» Mi guardò seria e masticò qualcosa. «Io vengo con voi.»

Partimmo subito. La neve aveva preso a cadere. Uscimmo in due gruppi: uno guidato da mia sorella Hassilefe, l’altro da me. L’idea era quella di percorrere i due sentieri paralleli che dal greppo della Nostra Colonia si biforcavano intorno alla collina, per poi riunirci poco prima della pineta.

Hassilefe mi rivolse un ultimo sguardo, prima di sparire oltre la curva con le nipoti. Io incitai il mio gruppo, solo una volta: poi non pensai più a loro, ma solo a correre.

Il freddo era difficile da sopportare. Conoscevo il territorio, ma trovarmi in quel gelo mi sconvolse. A metà sentiero vedevo, gli occhi feriti dal vento, il profilo della collina che declinava. E come lontani miraggi, le punte scure dei pini contro il cielo grigio. Qualcosa dentro di me mi scongiurava di fermarmi, di ripararmi, e di tornare… dove?

Non alla Colonia: quel luogo ormai era già perso. Eppure sentivo, qualcosa dentro di me sentiva che c’era un luogo, da qualche parte, fatto per me, per noi, che avrebbe potuto accoglierci. Era solo il riflesso di Inlè? La nostalgia del ventre caldo della terra senza tunnel, senza più dolore?

No. Era qualcosa di vivo, chiamato dal mio sangue che pulsava nel mio corpo lanciato in corsa, rombava nelle mie orecchie intirizzite, attente ritte nell’aria di ghiaccio. Era un mistero che dovevo decifrare, se volevo vivere.

I pini si avvicinavano. Il cuore correva in me, mi percuoteva con il suo galoppo pesante, mi faceva male. E allora mi resi conto con sgomento che nella mia vita non c’era stata, non c’era mai stata una primavera.

Mia madre riferiva i racconti dei lapini anziani, scene e colori che sentivamo vivi, ma che non avevamo mai sperimentato con i nostri sensi. Grande Fritz! Erano concreti per noi quanto potevano esserlo i racconti del Grande Lapino, eppure sapevamo che erano veri. Ma dove, dove?

La corsa orribile nella neve, verso una colonia dissidente che celava un mistero. Il freddo doloroso contro il quale il mio corpo si ribellava. Il ricordo di qualcosa che non avevo vissuto eppure conoscevo. Tutto ciò mi diede la certezza che Tuk aveva ragione. Non dovevamo andare da nessuna parte, dovevamo tornare… sì, tornare… da qualunque posto fossimo venuti.

Sentii il mio cuginetto dire: «Eccoli!» mentre già facevo cenno ad Hassilefe lontana di riunirci ai piedi del grande pino storto che apriva la pineta.

«Silenzio!» gridai di rimando. «Correte!»

I nostri gruppi si ricongiunsero e Hassilefe si pose dietro di me. Accettai il ruolo di capo spedizione con un ringhio di incitamento e arrivai al pino storto, dove fui costretta a rallentare. Le radici nodose emergevano dal terreno: coperte di nevischio, erano ostacoli viscidi, e potevano nascondere rami appuntiti, o cardi, o tane di Viss velenosi che se svegliati di soprassalto potevano piantare i denti nelle nostre zampe, avvolgere le loro spire intorno alle nostre gole ancora calde.

Risalimmo le radici a fatica, lasciandoci poi scivolare giù dall’altro lato, sperando di non ferirci.

L’entrata della colonia infedele era semiseppellita da scarti di sottobosco che nessuno doveva aver pulito da giorni. Il vento sollevava aghi di pino secchi e dolorosi – ma perché? Primavera non era una cosa diversa? Decisi di entrare al riparo: ero quasi certa che non avremmo trovato nessuno, né coloni, né Guardia, a sbarrarci la strada.

«Grande Fritz! Come faremo a tornare?» esclamò mia sorella, una volta che fummo tutti dentro.

«Silenzio» ripetei soltanto.

Lentamente e senza rumore percorsi il corridoio d’ingresso, ingombro di terriccio e foglie marce. Mi addentrai per le stanze, deserte e semi scavate, prive di qualsiasi comodità o segno di vita. Nel luogo che avrebbe dovuto essere accogliente per noi, provai un senso di freddo ancora più intenso. Quel silenzioso, definitivo disfacimento era uno spettacolo raggelante.

La terra scavata di fresco era ferita come un lembo di pelle strappato da un morso. E da essa saliva un fiato fetido da cui avremmo dovuto fuggire, prima di scendere in quei recessi mostruosi.

«Hassi?» chiamai, sperando che i cunicoli mantenessero un po’ di efficacia nell’acustica. La sentii rispondermi e dissi: «Esplorate. Da qualche parte dovrà pur esserci qualcuno.»

E c’era.

Oh, se c’era.

Tappatevi le orecchie!

Per quante volte potrò raccontare questa storia, mai cambierò idea. Mai descriverò ciò che trovammo.

Si erano uccisi tutti.

I maschi fuggitivi della nostra colonia morente si erano fatti a pezzi.

Riconoscemmo qualcuno, vedemmo abbastanza per capire che erano tutti lì, tutti quelli che mancavano da noi. La luce della fine, l’alito del Lapino Nero, si effondeva su quei corpi massacrati e sui soffitti dove pendevano licheni morti.

«Dobbiamo andare via» mormorai, inorridita.

«Sì» rispose mia sorella.

La guardai.

Se ne stava lì: contemplava ciò-che-non-racconteremo-mai, in posizione eretta, come fosse davanti a una stella luminosa. Diritta sulle zampe, aveva le orecchie rigide, gli occhi spalancati: era di fronte a una visione abbagliante, di quelle che possono uccidere la nostra gente.

Accanto ad Hassilefe, altre due coniglie si tirarono su, perse, stupefatte, e rimasero lì a bocca aperta.

Solo un attimo di lucidità, un colpo sferratomi dal Grande e Potente Fritz, mi permise di capire il grande pericolo che incombeva su di noi.

«Via!» dissi, e mi udii ruggire, come fossi stata in lotta. Mi avventai su Hassi e – Fritz mi aiuti – le morsi un orecchio. Guaì, io la sollevai da terra e la scagliai verso l’uscita, poi rincorsi e graffiai anche le altre, che mi precedettero terrorizzate, mentre il resto del gruppo si radunava allarmato e ci seguiva.

Una volta di fronte all’uscita, risvegliata dalle lame del vento, Hassilefe si gettò in lacrime tra le altre che le si raccolsero intorno, vedendola ferita.

«Sono morti tutti!» dissero le nipoti e i nipotini.

«Sì» confermai. «Ma lei, l’ho ferita io. E così farò con voi! Vi staccherò le orecchie, vi caverò gli occhi, se non usciamo da qui!»

All’improvviso una voce familiare: «Adesso mi credete?»

Tuk ci aveva raggiunte e ci osservava dall’uscio.

Sì. Le credemmo. Tornammo alla Colonia. Affrontammo di nuovo la tormenta, nella luce livida e calante della sera, portando immagini che non avremmo più dimenticato. Il bagaglio del nostro dolore era indicibile. Ma una nuova speranza ci spingeva avanti, accecate e assiderate, per la strada già battuta.

Non riuscivo a togliermi di dosso un senso di vuoto e di abbandono. Quello in cui avevo trovato la colonia dissidente, certo… ma anche quello che vedevo riflesso intorno a me. Sentivo, ora sapevo, che non doveva essere così. La neve continuava a cadere, e non c’era altro. Dov’erano gli Eniman, i predatori? Dov’erano le Forante, le loro minuscole colonie, le tracce brulicanti nel suolo, i corpi piccoli e lucenti sotto il terreno smosso dai nostri passi? Tutto stava andando disfacendosi. Non c’erano altri rumori, a parte il gemito del vento che portava con sé altro gelo. Non c’era nessun odore. Anche solo questo sarebbe bastato a farci impazzire.

La Morte, la stella della putrefazione, brillava sotto la superficie di tutto, pulsava dentro ogni cosa.

Non aspettammo di rimetterci da quell’incubo: appena rientrate nella Nostra Colonia indicemmo la nuova assemblea. Prendemmo appena qualche minuto, mentre Yani chiamava l’adunata, per rifocillarci: un po’ di acqua tiepida, qualche seme, le ultime erbette delle conserve, le prime cure per Hassilefe che sanguinava. Le avevo dato un bel morso. Ma non recriminò nulla, anzi, in assemblea mi lasciò la parola e io narrai l’accaduto. Già allora mi rifiutai di riportare i dettagli, cosa che indispose qualche giovane maschio. Fummo per scontrarci: ma io non avevo rischiato la vita fuori, non avevo visto quello che avevo visto, per farmi mettere le zampe addosso dai bambini, di qualsiasi sesso fossero. Così la mia decisione, i miei oggettivi meriti e la stanchezza di tutti, insieme alla vista dell’orecchio dilaniato di Hassi, riportarono la calma. E quando ripresi la parola, senza più obiezioni, rimarcai la mia convinzione: i dissidenti avevano cercato di creare una nuova colonia, ma per qualche ragione si erano massacrati a vicenda, con una violenza e una velocità inaudite.

«Inoltre, nella Nostra Campagna è accaduto qualcosa di molto brutto» aggiunsi.

Esposi le mie osservazioni, stavolta più confuse, su ciò che accadeva in quell’assurdo, eterno inverno. L’ansia che provavo si dissipò presto, con mia grande sorpresa non ebbi nemmeno bisogno di argomentare più di tanto: quello che cercavo di dire era quello che provavano tutte, e che si era insinuato persino nei sogni dei più giovani. Mi trovai a respirare in un nuovo sollievo. La bruttura di ciò che annusavo era mitigata dalla certezza di esser creduta.

Non ero più sola.

Dopo pochi minuti dalla fine del mio intervento, quando le parole tornavano a incrociarsi e a sovrapporsi, udimmo di nuovo la voce della verità.

«Posso parlare?»

Anche Tuk era arrivata. Ed era tempo di ascoltarla, davvero e fino in fondo. Fino a quel momento Yanileva era stata quasi muta, alle mie spalle, limitandosi a coordinare gli interventi e moderare le discussioni. A quel punto invitò la Tartaruga a raggiungerci al centro dello sparuto assembramento lapino, e decretò: «Parla! Ti ascolteremo. E per la grazia di Fritz… di’ qualcosa che ci salvi tutti!»

Guardai Yanileva, la mia amata sorella maggiore, e il pianto nei suoi occhi, compresso come una gravidanza riassorbita.

E finalmente capii.

Yani era già stata nella colonia dissidente.

Era sveglia, quando Tuk era arrivata. L’aveva accolta, nel vuoto della guardia, e si era presa la responsabilità di venirmi a chiamare e di riunire la prima assemblea, per un motivo preciso. Yani aveva già visto e sapeva cosa avremmo trovato. Forse era stata dissidente anche lei, e poi era tornata? Oppure aveva assistito alla fuga degli altri? Era rimasta alla Nostra Colonia per fedeltà? O perché aveva troppa paura?

La paura fa parte del nostro mondo, in fondo. Viviamo, noi lapini, una vita dai mille nemici. Eppure da che ero viva ne avevo solo sentito raccontare: non avevo mai visto un solo Eniman in tutta la mia vita. Questo dava di nuovo ragione a Tuk? E come? Qualunque foss la risposta, di fronte al dolore di Yani seppi subito cosa fare. Cioè nulla.

Non avrei mai tradito mia sorella. Era con noi, ora. Si era fatta carico della Colonia. Era diventata un capo, il primo vero capo che avrebbe potuto fare la differenza per noi. Chiedeva a Tuk di salvarci.

E Tuk – che poteva avere tanti difetti, ma a domanda rispondeva – iniziò a parlare.

È un mondo caldo e cangiante…

«Sono venuta per convincervi a partire. Questo mondo è destinato a morire, e con esso morrà chi resta. Quindi preparate le vostre provviste, e tutto ciò che di utile conservate qui, e seguitemi. Il giorno stabilito non è lontano.»

Tacque: era tutto. Ma non bastava più. Lei sapeva, sapeva qualcosa in più e io avevo bisogno che lo condividesse con la Colonia, con noi… con me.

«Dove andremo?» le domandai, in un silenzio generale pieno di aspettativa.

«Da dove siamo venuti.»

«Da dove siamo venuti?»

«Da lontano. È un mondo diverso da questo, è caldo e cangiante. È il mondo per il quale siamo fatti davvero.»

«Spiegaci ancora!» quasi gridai. «Come, per cosa siamo fatti noi?»

«Per vivere e morire, ma non qui. Le nostre razze sono nate lì, nel mondo lontano, e lì devono stare, per essere davvero felici.»

Quelle parole erano vere!

Qualcuno iniziò a piangere. Era un pianto lapino, sottile e singhiozzante, che ci toccò almeno quanto le parole di Tuk: parole che volevamo sentire, parole che avevamo aspettato tanto che qualcuno ci dicesse!

«Ma allora perché siamo qui?» domandai.

Tuk era tranquilla, come sempre. Ma il suo contegno mostrava un forte coinvolgimento.

«Ci siamo stati portati» disse.

«Da chi?»

Sospirò. «Dagli Humsys.»

Un ruggito generale accompagnò le sue ultime parole.

Humsys! Dannati loro! I nemici più crudeli, aguzzini nostri e di chiunque, Eniman dei peggiori Eniman!

Dritti sulle loro lunghe zampe, fieri delle loro teste glabre e rotonde, erti sui loro hrududù di metallo strombazzanti e puzzolenti, flagelli del mondo verde!

Humsys! Sciamani deviati, cannibali macellanti, prepotenti, tracotanti, tiranni cruenti di un mondo costruito a immagine di un sacrilegio!

Allora, ci dicemmo, allora non tutto è solo mito.

Allora gli Humsys ci sono, esistono davvero! E c’entrano anche in questo! Sempre loro!

Dannati loro!

Tuk attese che ci esaurissimo di nuovo. Aveva fretta, ma non perse mai la flemma. Quando smettemmo di imprecare scoprendo i denti, e ci ripiegammo di nuovo le une sugli altri, stanche, svuotate anche dalla rabbia, ci rivolgemmo di nuovo alla tartaruga.

E la tartaruga, oracolo del nostro lontano passato, riprese il suo racconto.

«Sono stati gli Humsys» riprese, in tono basso. Un sospiro. «Hanno fatto un lungo viaggio nel cielo, fino a poter guardare le nuvole dall’alto, e oltre: finché le stelle della notte più profonda non sono diventate grandi e poi di nuovo piccole. Oltre il prato bianco del cielo della notte, hanno trovato un altro posto dove volevano stare: un posto simile al Nostro Vero Mondo, ma diverso. E per renderlo più simile ancora, hanno aperto burroni, creato montagne, colline e greppi. Hanno piantato alberi e arbusti. E hanno portato qui le altre creature: creature per fagli da cibo, creature per fargli da schiavi, come avveniva nel Nostro Vero Mondo, così comodo e abbondante per loro.»

«Ma perché?» Rabbrividii. «Perché non restare lì, allora?»

«Non lo so.» Tuk scosse la piccola testa coriacea. «Non capisco quegli esseri. Li conosco, come conosco voi e tante altre specie di creature. Ma non li comprendo.»

Il silenzio la invitava a continuare. Tuk parlò ancora, per la prima volta senza che le fosse posta una domanda diretta. Sembrava averne bisogno.

«Come noi tutti, anche loro hanno i loro miti. Uno degli eroi Humsys ha viaggiato a lungo, lontano: cercava di tornare a casa, senza riuscirci, stagione dopo stagione, per un tempo cinque volte maggiore della vita di un lapino. Ha incontrato ostacoli continui, mostruosi, che hanno ritardato il suo ritorno. Ha vissuto grandi dolori per una lunga strada. Eppure gli Humsys hanno chiamato le loro Grandi Navi come questo disgraziato. Consacrano a lui i loro lunghi viaggi.» Scosse ancora la testa. «Perché? Perché lui? Perché altri mondi? Perché lunghi viaggi? Non lo so. Non lo capisco e basta.»

«Come si chiama quel disgraziato Humsys dei loro miti?»

«Come la Grande Nave che ci riporterà indietro: ULISSE.»

Oh, dissero tutti. Ma io non mi feci distrarre: «Vuoi dire che andremo… su una cosa Humsys?»

«Sì. È l’ultima rimasta. L’hanno lasciata qui e noi l’abbiamo trovata. La faremo ripartire e andremo finalmente verso il Nostro Vero Mondo.»

«Ma come?»

Tuk sorrise. «Siamo in tanti. Ci siete voi. Ma ci sono anche altri, che contribuiranno a questo viaggio.»

«Ci saranno Eniman? Voglio dire» spiegai a suo beneficio, «nemici, tutti quelli che uccidono noi lapini?»

«Sì. Ma ho stabilito delle leggi, leggi del viaggio, diverse da quelle del mondo. Vivremo gli uni accanto agli altri e ci terremo in vita.»

«Grande Fritz!» proruppe una mia cugina. «Eniman! Dentro una cosa Humsys!»

«Come?» chiesi ancora a Tuk. «Come potrai farci viaggiare con una Humsystania… una cosa Humsys? Come vivremo?»

«Come vi ho detto, siamo in molti, tutti al servizio del viaggio. Le Oranzie hanno imparato direttamente dagli Humsys: sanno fare le cose che facevano loro. La Nave è come il ventre di una collina: c’è spazio, c’è caldo e ci sono giardini che terrete in ordine. Vedrete.»

«Come fai a sapere queste cose?» chiese Yanileva.

«Me le ricordo. Quando ci hanno portati qui, io c’ero.»

Quella rivelazione arrivò solenne come un mito fatto carne.

E non era tutto.

«In fondo» continuò Tuk «c’eravate anche voi. Vi conosco, care lapine, e conosco i vostri racconti. Ne avete alcuni che parlano proprio di questo. Come quello dello Spirito del Grande Lapino.» Guardò Yanileva, che tremava. «Raccontalo, ora, per noi.»

Lei rimase muta, stupefatta. Non l’aveva mai fatto. Non era mai stato inteso che dovesse farlo. Ma in quella primavera che non esisteva come doveva, anche la tradizione aveva bisogno di cambiare, di fiorire, in vista del mondo cangiante al quale ora speravamo di tornare.

Tutte e tutti insieme la pregammo, dimentichi e incuranti di ogni etichetta, di ogni legge lapina, di ogni altra cosa fuorché della nuova legge che ci davamo da allora in avanti. E allora Yani si sollevò, rovesciò gli occhi e cantò in un modo splendido, un modo in cui nessun maschio anziano avrebbe potuto cantare:

Ascoltate!

Ascoltate, lapini-aria, lapine-nuvole, cosa accadde al Grande Lapino, che fece un lungo viaggio armato solo di coraggio, rapito e ingabbiato dagli Humsys ubrici e prepotenti insieme a molti di altre specie di viventi. Il Grande Lapino ascese al Cielo, che da blu si fece nero. Ascese su, e poi ancora più giù, nel ventre liscio della Grande Caverna, prodigio e sacrilegio dell’humsistania moderna.

E lì incontrò gli Humsys, e gli Humsys si presero il potere e vollero vedere il Grande Lapino nella caverna chiara perché senza gallerie. E lo spirito del Grande Lapino ribelle seppure imbelle salì a sua volta in alto, su e poi giù, fino al cielo liscio e chiuso della caverna dove era rinchiuso. Lo spirito uscì dal corpo del Grande Lapino, e da lì vide al modo degli Humsys ciò che il lapino non può dire, ciò che lo Humsys può arrivare a pensare. E si bagnò nella sapienza e nella crudeltà, e con il dolore del corpo diviso a metà arrivò a vedere anche loro: gli spiriti Humsys! E lo spirito del Grande Lapino conobbe i fatti Humsys con il dolore della paura e il distacco della tortura!

E quando la Grande Caverna si rabbuiò, lo spirito nel corpo tornò, e il Grande Lapino si ridestò, colmo di stupore, redivivo da tanto orrore: e ascoltò dal proprio spirito, tornato dal lungo volo, le cose Humsys che aveva visto su e giù, tutto solo.

Parola di Fritz!

Yanileva cadde a terra, svuotata dal trasporto di quel racconto mitico. Nell’aria della sala semivuota respirammo tutta la pesantezza delle sofferenze del nostro avo ancestrale.

Ma Tuk non era sorpresa e prima che ci riscuotessimo riprese a parlare.

«Anche io ho fatto lo stesso viaggio, insieme ai vostri antenati lapini. La Grande Caverna era una grande nave, come ULISSE, che solcava il cielo… che da blu si fece nero. Nella Grande Nave eravamo prigionieri al modo che piace agli Humsys. Ingabbiati, sofferenti, e usati come cose per servire gli Humsys e i loro marchingegni, senza necessità, e senza riguardo verso il nostro dolore. Non contenti di fare a pezzi i nostri corpi, gli Humsys frugarono nei nostri spiriti. Per far ciò ci nutrirono con veleni e ci cambiarono per sempre. Anche il mio spirito ha fatto lo stesso viaggio del vostro Grande Lapino: ha conosciuto fatti Humsys ed è tornato per raccontarmeli.»

Solo per un attimo, la sua voce aveva tremato.

«Amica mia» mormorai, nel dolore. Quanto poteva aver sofferto, in balia di quei mostri?

Tuk mi rivolse un sorriso amaro. Le rughe del suo viso cambiarono forma e la luce della tristezza le percorse, come la rugiada scende per le scanalature di una foglia. Poi proseguì.

«Ho vissuto una lunga vita. So da dove veniamo, conosco il Nostro Vero Mondo, lo ricordo ancora. E ho fatto il viaggio insieme agli Humsys. In cambio delle loro prepotenze, ho avuto una conoscenza nuova, il succo di un frutto che non avevo mai assaggiato, che mi ha avvelenato, ma che mai più mi lascerà.

È successo anche a voi: non siete più come i vostri avi. Nessuno di noi, qui, lo è più.

Ora siamo su questo che è un mondo che muore. Il caldo non arriverà più, e dalle profondità della terra sale Aria Cattiva: ha fatto fuggire gli Humsys per primi, e poi ha fatto impazzire i vostri maschi.

Venite con noi, care lapine! Le Oranzie guideranno la nave, voi curerete i giardini, le Miayle impollineranno, le Terminantidi edificheranno e molti altri faranno molto altro.

Perdonatemi, ora, ma non posso più parlare. Sono stanca, e ho ancora tante cose da fare.

Preparate i vostri semi più preziosi e rari, e tutto quello che avete di caro e che possedete ancora, e radunatelo di fronte all’uscita della Colonia.

Presto verremo a prendervi.»

Le parole di Tuk ci penetrarono nella carne come morsi.

Il suo spirito-del-lungo-viaggio, che aveva sofferto ed era tornato a raccontarglielo, ci permise di capire il nostro. Ci sollevò dai nostri sogni grigi e orrorifici e dal presagio di malaugurio del mito delle origini-del-viaggio. Ci donò una nuova realtà.

Il Nostro Vero Mondo.

Gli Spiriti-Del-Lungo-Viaggio.

Il mistero del Tempo-in-cui-siamo-arrivati. E l’esistenza di qualcosa prima di allora.

Obbedimmo alla Tartaruga. Organizzammo spedizioni, alla ricerca di altro materiale utile: le sortite ci confermarono che la Campagna non era più Nostra. Stava morendo, perché forse non avrebbe mai dovuto vivere, come i nostri aborti, i nostri figli impossibili seppur voluti. Prendemmo semi e pistilli di ogni albero e licheni di ogni specie dal greppo. Domandammo loro perdono, compatendoli insieme a noi: per la prepotenza Humsys che li aveva portati lì e ora li lasciava a morire, dopo aver gettato via come immondizia, insieme ai propri tracotanti progetti, anche tutti noi, tutti creature di Fritz.

Al giorno convenuto, sentimmo un fragore provenire dal declivio: Tuk aveva mantenuto la promessa. Un Destiallo arrivò a prenderci, battendo gli zoccoli sulla neve e scotendosela dalla criniera: tirava una curiosa humsystania in grado di viaggiare sulla neve ormai compatta e con una schiena concava come una pancia, che ci contenne tutti.

Noi prendemmo i semi, i piccoli appena nati, trascinammo tutto lungo il greppo ghiacciato e lo caricammo sulla panciaschiena humsystanica. Il Destiallo attese paziente, e al segnale di Yanileva comprese, e ripartì. I suoi nitriti ci comunicavano agitazione e contentezza e la sua corsa si lasciò indietro la Nostra Colonia abbandonata, a una velocità tale che non riuscimmo neppure a salutarla.

Finché arrivammo alla Grande Nave.

ULISSE è un’altra cosa che non descriverò. Non è che non voglia, stavolta.

È che non lo so fare.

Ricordo tutto, però, con i colori sgargianti di un sogno orrorifico, come quelli fatti nella Colonia morente, quando strette le une alle altre aspettavamo che i Lapini Neri sbucassero dalle gallerie per condurci a Inlè. Ma quella era una visione di vita: una humsistania utile anche alla nostra sopravvivenza, finalmente, spogliata dalla crudeltà originaria, come un dono di Fritz per il Nuovo Mondo che-era-anche-vecchio.

Tuk aspettava lì. E altri fuggitivi ci raggiungevano, ci affiancavano, ci superavano: tutti ascendemmo dentro ULISSE. Nugoli di Fanutte cercavano anfratti comodi dove liberare le antenne dalla polvere, e i Vampesti erano già appollaiati in alto, a testa in giù, e dormivano nei bozzoli delle loro ali. Gli Abbaiani mansueti ci guidarono scodinzolando per la pancia senza gallerie, e il muggito di qualche Loppa ci avvisò che avremmo presto avuto letame fresco. I giardini erano lì, tiepidi, pronti ad accogliere i nostri scavi e a custodire i nostri semi, e a farli fiorire. Saremmo davvero riusciti a coltivare qualcosa, lì dentro? Come non era mai accaduto nella Nostra Campagna? Qualcuno dei nostri semi ci avrebbe un giorno rivelato il suo profumo? Grande Fritz, non vedevamo l’ora!

E Tuk parlò a noi tutti. Ci raccontò di Ulisse e del viaggio che ci attendeva. Enumerò chiaramente e irrevocabilmente le Leggi del Viaggio, pensate per vivere gli uni con gli altri. Noi promettemmo di rispettarle.

E anche di più.

«Noi tutti, creature dei nostri dei, non siamo più quelli di una volta» disse Tuk. «Io ricordo, e so che c’è già stato un viaggio, che ci ha già cambiato. Siamo in grado di pensare a cose nuove e diverse. Siamo in grado di fare cose che i nostri avi nel Nostro Vero Mondo non sapevano possibili. Grazie al dolore, grazie ai veleni e alle orrende azioni Humsys, noi diverremo creature di una nuova terra, giungeremo da un nuovo cielo.

Amici! Rispettiamo insieme le leggi che ci siamo dati, comprendiamole, incarniamole.

E poi riportiamole con tutto il resto insieme a noi, per mille e mille dopo di noi, nel Nostro Vero Mondo!»

C’erano anche dei Felazia. Erano magri e spelacchiati. Ci guardammo a vicenda: ma non accadde nient’altro. Nelle pupille verticali, nei loro occhi lucidi, nelle vibrisse frementi, vidi la mia stessa paura, la stessa febbrile felicità.

Così partimmo, o lapine-stelle-per-gioco, o lapini-fiori-di-fuoco.

ULISSE si sollevò dal mondo bianco e ghiacciato, tenendoci al riparo nel suo antro scaldato, stretti insieme, per il sommo bene, nel concavo ventre impaziente di fiorire e profumare, nutrito da semi, sogni, orti, corpi.

Parola di Fritz!

Il guscio luminescente puntò alla volta stellata rilucente di promesse e bei racconti di nuove poetesse.

E noi stretti insieme, piangenti, iniziammo liberi e senzienti il Nuovo Lungo Viaggio…

Verso Itaca.

© Giulia Abbate – Milano

Nasce a Roma nel 1983, ma nel 2004 si trasferisce a Milano, dove vive. È sposata e mamma di due bambine. Ha iniziato a scrivere fiction molto presto, subito dopo le elementari, studiando su forum di lettura incrociata come valorizzare i testi di altri autori. Questo l’ha portata a laurearsi in materie editoriali, frequentare diversi stage, per giungere infine alla creazione della sua agenzia letteraria Studio 83:

Appassionato di fantascienza credo da sempre, ma scoperto di esserlo in quarta elementare quando mi hanno portato a vedere "

Appassionato di fantascienza credo da sempre, ma scoperto di esserlo in quarta elementare quando mi hanno portato a vedere "

Sì, è un racconto fuori dalle righe. Bello, con molte risonanze e che muove molte cose. Itaca. Già.