Prima pubblicazione: Il Corriere di Arezzo, luglio 1995

dello stesso autore, vedi anche “il Re è morto” e “Un caso di adulterio“

La capsula spaziale volava seguendo una sua invisibile traiettoria. Non era argentea e rilucente come il pubblico è abituato a vedere nei film e nei documentari scientifici; la superficie esterna era corrosa e malconcia, e la scritta NASA sul muso affusolato era pressoché illeggibile.

La capsula spaziale volava seguendo una sua invisibile traiettoria. Non era argentea e rilucente come il pubblico è abituato a vedere nei film e nei documentari scientifici; la superficie esterna era corrosa e malconcia, e la scritta NASA sul muso affusolato era pressoché illeggibile.

Non c’era aria a bordo; era fuggita da anni attraverso gli squarci nella fusoliera. I due astronauti indossavano le loro pesanti tute spaziali, e il loro respiro greve e monotono era l’unico rumore che riempiva in permanenza gli auricolari dei loro caschi.

D’un tratto la voce di Ross ferì, rauca e gracchiante, distorta dall’intercom, le orecchie di Lowell. “Non mi sembra vero che stiamo tornando a casa. Che siamo riusciti a riparare la capsula… anche se ci abbiamo messo dieci anni.”

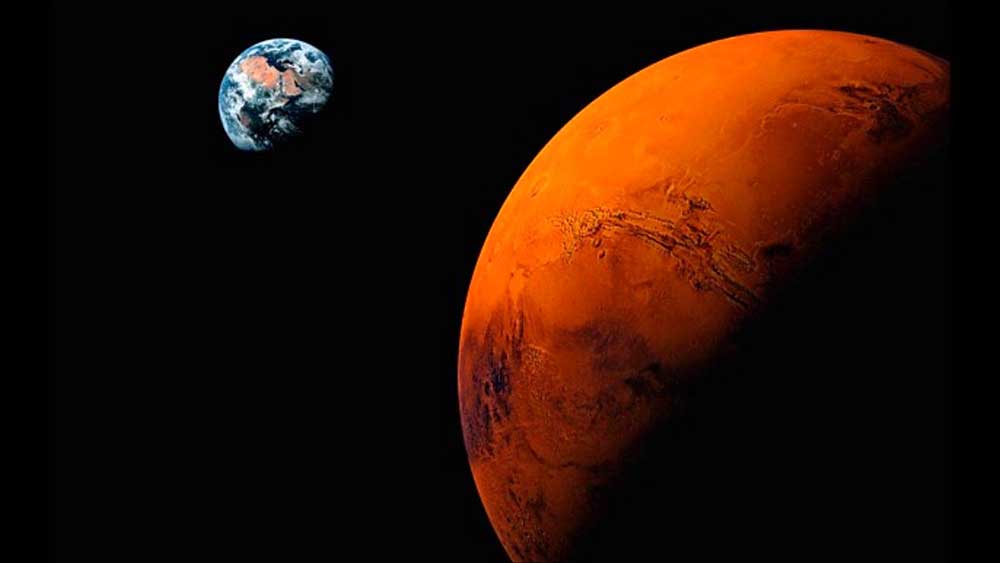

“A me non sembra vero che siamo riusciti a sopravvivere dieci anni su Marte” ribatté Lowell. “A Houston non hanno voluto crederci.”

“Chissà? Spero solo che abbiano captato il nostro messaggio. Non sono riuscito a trasmetterne altri prima che la radio andasse in tilt definitivamente.”

“Sei sicuro che fossero loro?”

“Non possono esserci dubbi” disse Ransom. “La trasmissione era di pessima qualità, debole e disturbata da interferenze. Ma ho sentito con le mie orecchie la voce di Henry Lowell che diceva: ‘ Stiamo tornando’.”

Garcia si accese una sigaretta, fissando oltre la fiammella i contorni lindi del grande laboratorio di Houston. “Cose dell’altro mondo. Due astronauti dispersi e dati per morti da dieci anni… dico dieci anni, che si fanno vivi d’un tratto e rientrano sulla Terra coi loro mezzi! Nessun autore di fantascienza avrebbe saputo escogitare una storia così incredibile.”

“Non è fantascienza” ribatté Ransom asciutto. “La loro radio non trasmette più, ma telescopi e radar hanno ormai individuato la capsula senza possibilità di errore, poco oltre l’orbita lunare. Ancora poche ore, poi…”

“Ma dico io, come hanno fatto a restare in vita per tutto questo tempo? Non avevano più aria né viveri. Come hanno fatto, eh?”

Ransom scosse il capo pazientemente. Era giovane Garcia, irruento e superficiale. “Non dimenticare” disse “che Lowell e Ross stavano proprio studiando l’adattabilità dell’organismo umano alle caratteristiche ambientali marziane. In fin dei conti su Marte c’è atmosfera, anche se molto più rarefatta della nostra, ci sono licheni e vegetali che potrebbero anche essere commestibili… Credo che quei due abbiano trovato il modo di vivere senza protezione nell’ambiente marziano. E questo rende estremamente interessante il resoconto che potranno fare sulla loro esperienza…”

“Ci siamo” disse Lowell.

La capsula si era tuffata negli strati superiori dell’atmosfera. Le strutture malconce gemevano e scricchiolavano sotto l’urto violento di miliardi di molecole sempre più dense, sempre più calde. Ross portò al massimo l’intensità del getto frenante principale. “Una cosa è sicura” disse: “quelli di Houston stenteranno a riconoscerci.”

“Se è per quello” ribatté Lowell “anche i nostri familiari… Ma che importa? Quello che conta è essercela cavata, no?”

Quasi in risposta alle sue parole il sibilo assordante del razzo frenante si spense di colpo. Poi si riaccese, ma era più debole, irregolare, saltellante… La capsula acquistò velocità, piombò giù come un sasso.

“Questa vecchia carretta… Lo sapevo!” sbraitò Lowell. Assieme a Ross fece del suo meglio per correggere la traiettoria coi razzi ausiliari. Ma andavano giù troppo veloci, troppo veloci…

L’urto contro la superficie innevata di un costone roccioso proiettò Ross in avanti, lo fece sbattere fra le pareti come una marionetta impazzita, mentre attorno si scatenava il finimondo. Ma l’imbottitura della tuta lo protesse. Quando la capsula si fu stabilizzata, cercò Lowell.

Vide il suo corpo riverso al debole chiarore delle luci d’emergenza: gli bastò un attimo per capire. La visiera del casco era infranta, una larga chiazza di sangue arrossava la plastica. Lowell aveva battuto la testa con violenza. Ross gli tastò il polso, poi abbassò la testa stringendo i pugni, impotente. “Povero disgraziato” disse parlando con se stesso ad alta voce. “Non lo meritava. Tornare a casa dopo tutto questo tempo… e finire così.”

Si alzò a fatica, aprì il portello interno, poi quello esterno. Un soffio di aria gelida lo investì assieme a un nugolo di cristalli bianchi. Neve! Guardò incredulo fuori: era nel mezzo di una bufera di neve, evidentemente in alta montagna.

Non aveva la più pallida idea della sua posizione. Era stato troppo occupato a rallentare la corsa della capsula per curarsi di fare il punto. Sapeva solo che erano caduti in qualche regione dell’Asia centrale.

Si tolse la tuta. Il freddo, la neve non gli facevano paura. Aveva sopportato ben altro, su Marte. “Montagna o no, è pur sempre l’aria della Terra!” disse a se stesso mentre usciva respirando a pieni polmoni. Descrisse un largo giro sulla neve attorno alla capsula, cercando un qualche segno che lo aiutasse a capire dov’era finito.

“Secondo i radar, dovremmo essere i più vicini al punto di caduta” disse il maggiore Crandall.

“Secondo i radar, dovremmo essere i più vicini al punto di caduta” disse il maggiore Crandall.

Il capitano Hyatts, un veterano della guerra del Pakistan, annuì abbassando il viso dall’aria dura, solcato di cicatrici. Il loro shuttle si stava abbassando sulle montagne del Pamir, al confine fra Russia e Cina, in direzione del punto in cui risultava essere scesa la capsula.

Atterrarono e fecero scendere dallo shuttle i piccoli velivoli da ricerca a decollo verticale. “Prendiamo cinque uomini per uno”, disse Hyatts a Crandall col tono di chi è abituato a comandare. Crandall era pur sempre un suo superiore, pur se di quell’esercito all’acqua di rose che era il Multi-Force Rescue Corps dell’ONU. “Tu verso nord-ovest, io verso nord-est. Ci ritroviamo fra cinque ore.”

Mezz’ora dopo il velivolo di Hyatts si posò su un pianoro battuto da una tempesta di neve, a quota 4300. La visibilità era quasi nulla. Gli uomini del MFRC scesero e iniziarono ad esplorare i dintorni. Fu Hyatts il primo ad avvistare in mezzo alle raffiche di neve l’essere mostruoso che si avvicinava gonfiando il torace possente ed emettendo suoni gutturali. La reazione del veterano fu quasi automatica. Urlando per superare il sibilo del vento, ordinò ai suoi uomini: “Fuoco! FUOCO!”

La tempesta si era placata quando il velivolo di Hyatts atterrò vicino allo shuttle, al campo base. Crandall appariva insolitamente cupo e turbato, ma Hyatts era troppo agitato per badarci. “Non ho trovato traccia della capsula,” gli disse: “in compenso, se può interessarti, ho ucciso un abominevole uomo delle nevi.” Crandall diventò ancora più scuro in volto. Lo fissò come se avesse voluto trafiggerlo con lo sguardo. “Davvero? Questo è ciò che credi tu. Io invece ho trovato la capsula con il corpo di Lowell… e il resto.”

“Che resto?” chiese disorientato Hyatts.

“Le registrazioni che spiegano come Lowell e Ross fossero riusciti ad adattare il proprio corpo all’ambiente marziano, utilizzando i prodotti chimici sperimentali che si erano portati dietro.”

Hyatts non capiva ancora. “Adattare… il proprio corpo?”

“Sì” disse Crandall scandendo le parole. “E sai come? Sviluppando i propri polmoni per poter respirare quell’aria rarefatta, coprendosi di peli per resistere al freddo intenso, diventando in altre parole molto diversi da come li ricordavamo.”

Hyatts si piantò le unghie nel palmo delle mani. “Gran Dio!” urlò. “Vuoi dire… vuoi dire che…”

Crandall lo fissava con occhi di fuoco. “Proprio così, caro il mio cacciatore di yeti. Hai capito adesso che razza di pasticcio hai combinato?”

Negli anni Ottanta avevo sceneggiato, a distanza di anni, una doppia storia a fumetti per Martin Mystère sull’Uomo delle Nevi: nella prima si scopriva che il Sasquatch o Piedone, lo Yeti americano, proveniva in realtà dall’Himalaya, nella seconda che gli Yeti asiatici non erano altro che i discendenti di antichi astronauti terrestri naufragati su Marte e fortunosamente rientrati sul nostro pianeta dopo essersi mostruosamente “adattati” alle condizioni proibitive del pianeta rosso (freddo e scarsità di ossigeno). Mi è venuto spontaneo trarre da questa idea un raccontino che è apparso, come altri brevi, su un quotidiano aretino che venti anni fa dedicava una pagina dell’edizione domenicale alla letteratura.

Appassionato di fantascienza credo da sempre, ma scoperto di esserlo in quarta elementare quando mi hanno portato a vedere "

Appassionato di fantascienza credo da sempre, ma scoperto di esserlo in quarta elementare quando mi hanno portato a vedere "