Dedicato all’amico Andrea, pellegrino d’Europa.

t.c.b.

Il podista

La mancanza di ossigeno ci costringeva a restare immobili per la maggior parte della giornata. Era razionato. Perciò quei rari passanti, sempre più rari, che una volta si incontravano lungo le strade – li chiamavano podisti, li chiamano ancora oggi così, ma con accento dispregiativo; podista è un titolo infamante – sollevavano la pubblica disapprovazione.

Consumavano troppo ossigeno. E l’ossigeno era un bene prezioso. Anche costoso, perché qualche razione di contrabbando veniva a non meno di venti volte il prezzo governativo. Perciò si era sviluppato il mercato nero: soddisfaceva il bisogno dei più abbienti e arricchiva i collezionisti di denaro.

Eravamo pallidi, la maggior parte obesi e flaccidi; chi era al peso forma veniva guardato con sospetto. “Ma non mangia?” compariva sulle loro labbra, dietro a un mezzo sorriso che avrebbe voluto essere di derisione, ma che le pieghe delle guance afflosciate rendevano una smorfia da clown. Parole formulate sottovoce, perché ogni tanto capitava di riflettersi allo specchio e scorgere il mostro che si era diventati.

Insomma, ce la passavamo male, ma c’era stato anche di peggio.

A furia di nascondere a se stessi il malessere che gonfiava dentro, ci si ritrovava in fila sulle panchine del centro medico rionale a chiedere ricette o prestazioni sanitarie, quasi la salute fosse una puttana pronta a vendersi.

Ma non c’è soldo che ripaghi i giochi mai fatti da bambino, come si sentiva dire da qualche vecchio lucido che raccontava di vecchie storie a vecchi bambini e a bambini vecchi.

Avevano toccato gli estremi, i vetusti e gli infanti, e i primi erano tornati al punto d’inizio. Il serpente stava per inghiottire la propria coda e i vetusti sapevano di non avere tempo per ripensamenti, mentre gli infanti disegnavano alberi e mari che non avevano mai visto. Anche polli.

Subito dopo ci sarebbe stata la primavera e i vetusti l’aspettavano con un sorriso, gli infanti con quel groppo d’eccitazione che ci prende all’idea di camminare scalzi sull’erba fresca di rugiada. Entrambi sapevano che i fili verdi erano di plastica, però sognavano. I vetusti sapevano ancora farlo e lo insegnavano.

Perché di giardini veri non ce n’erano più, e chi poteva permettersene uno lo prenotava di Moplen – avevano ritrovato la formula del polipropilene isotattico, una plastica speciale morbida, resistente alla flessione, praticamente quasi indistruttibile.

Così, lungo le vie della città, a creare ombre pallide e artificiali si allineavano i viali che sfociavano verso il parco rionale, dai finti frutti gialli e rossi, violacei, e i mille colori che enumeravano i manuali di archeobotanica.

Si era anche sviluppata un’arte nuova: la creazione di piante e fiori di fantasia. Era incredibile entrare nei parchi d’arte: pareva di essere in uno di quei fondali alla Voynich – non so chi fosse Voynich, è un’espressione che ho sempre sentito dire in casa, dai miei genitori e anche dai nonni. Sta per intendere qualcosa che appartiene a un mondo diverso da quello che viviamo fisicamente. Dunque fantastico. Non che il fantastico non esista, c’è, solo non lo si vede con gli occhi di tutti i giorni.

Ecco perché i parchi d’arte erano tanto amati: appesantiti e annoiati dalle rinunce, ci stringevamo intorno all’ultima creazione botanica e non c’importava di capirne l’estetica e la retorica. A noi piaceva sentire quell’urlo sussurrato che veniva dal nostro corpo disfatto da cibo e medicine. Ci pareva una droga, un modo di dire che descrive il momento in cui il piacere raggiunge l’acme.

∗

Siccome l’ossigeno era poco e costava, ogni tanto appariva sui giornali la notizia di qualche padre o qualche madre che barattava il suo ciclo. In contropartita, il governo accantonava una quota di ossigeno da destinare ai familiari diretti, cioè ai figli. L’obiettivo dei genitori era allungar loro la vita rendendogliela meno grave.

L’avevano fatta grossa con quegli esperimenti di nanobiotecnologia. Gli erano scappati di mano e si era innescata la riproduzione di un organismo che, anziché produrre ossigeno come si era postulato, cominciò a ridurlo: l’aumento di colonie di batteri aveva prodotto un collo di bottiglia durante il quale gli organismi erano mutati. Crescevano a velocità supersonica. In un battibaleno approdarono in Asia, poi arrivarono in Europa e nelle Americhe, oltrepassando il Pacifico ed espandendosi nell’emisfero meridionale.

Si viaggiava molto, prima. C’era il turismo culturale. Mandrie di turisti si aggiravano per rovine e bellezze naturali, ma accanto sopravviveva ancora quello non culturale, muto e discreto, dei viaggiatori che disperavano di cuore perché dove si sarebbe dovuto ascoltare il silenzio c’erano urla e frasi fatte, simili a quelle dei giornalisti alla televisione.

∗

Confondo un po’ i tempi quando racconto, perché ero nato nel mezzo, a cavallo di due epoche in antitesi, perciò ricordavo il passato con occhi di bambino e quel che prima era il futuro ora era il presente.

Non che l’epoca precedente mi abbia fatto impazzire, ma questa non mancava di sfide.

Be’, io ero un podista. Lo sono ancora. Medio alto, asciutto, occhi di braci scure, pallido come tutti ma di un pallore dovuto alla mia costituzione. Non ero abbiente, ma mi piacevano i parchi d’arte perché erano gli unici luoghi in cui esistevano orti botanici, autentici ricettacoli di vita. Sorta di isole vegetali in mezzo al cemento e alle fabbriche automatizzate. Cioè, mi piaceva l’ossigeno vero.

I podisti correvano lungo percorsi prestabiliti, lontano dalla folla, e potevano anche togliere la maschera inalatoria e lo zainetto di carico, eterni onnipresenti nella nostra società avanzata.

Avevo passato anni a studiare yoga per acquisire segrete tecniche di respirazione. Alla visita medica annuale, ogni anno dimostravo di saper mantenere un ritmo rallentato di respirazione pari a quello di quando si dorme, mentre ero in corsa sul tapis roulant, il corpo collegato a una selva di cavi elettrici.

Se passavi questa visita, potevi andare quasi dovunque senza maschera. Io non lo facevo, di solito solo quando indossavo la tuta da podista. C’era altrimenti il rischio di venire fermato ogni quarto d’ora per essere sottoposti a un controllo clinico standard che misurava la frequenza di respirazione.

Tutto per non pagare l’ossigeno venti volte di più del dovuto per correre, che poi il dovuto era quello che raccontavano, perché un amico cultore di arti marziali un giorno mi aveva confessato a denti stretti che il voltastomaco lo attanagliava.

Si era rassegnato a firmare un contratto come guardia del corpo (le faide tra corporazioni commerciali erano sempre più sanguinose) presso un politico rappresentante di una delle fazioni, ma tutto quello che gli si chiedeva era fare il valletto accompagnatore degli invitati alle feste faraoniche dell’ospite, tenute nel suo giardino botanico privato. Ci aveva costruito anche una villa sotterranea perché non impattasse sul verde.

Avrai capito che non era l’ultimo degli arrivati.

Aveva ottenuto il permesso di costruzione e vinto la causa, intentatagli da alcune associazioni cittadine pro ambiente, grazie alla riscoperta di un antico contratto colonico dove si stabiliva che quella terra fosse dei nativi, e non dei coloni che erano arrivati dopo. Un contratto che non era stato tenuto in nessun conto dal governo, che pure lo aveva stipulato.

Il politico pagò alcuni esperti di genealogia e portò in aula il pedigree agognato, dimostrando di discendere dalla tribù dei nativi che erano stati derubati della loro terra.

Ricordo di aver riso, quando lessi la notizia. Dopo tutto, presto o tardi, la giustizia faceva il suo corso. E per questo non sentivo di avercelo in antipatia anche se non lo avrei mai votato. A cosa sarebbe servito votare?

Ma la reticenza dell’amico guerriero mi incuriosiva, lo sapevo di stomaco forte. Perché (che i ricchi se la spassassero era cosa nota) non riuscivo a immaginare che cosa lo avesse sconvolto.

∗

Non si fumava, altra cosa che non digerivo. Nei parchi le folle venivano trasportate da nastri provvisti di sedili: era disincentivato muoversi e chi riusciva a stare perfettamente immobile veniva premiato con un giro extra, a volte. Era un mondo votato alla minore inerzia, uguale a minor utilizzo di ossigeno. Tutto era fermo, vellutato, quantificato, implementato perché si respirasse il meno possibile.

Ogni tanto si vedeva un manutentore di cane. Portavano animali meccanici al guinzaglio, un miracolo di tecnologia: mimavano fogge e pose e mai si sarebbe pensato fossero solo simulacri. Perlomeno, gli esemplari più costosi. A volte i manutentori si incrociavano, così iniziava il minuetto degli avvicinamenti: scambiavano cortesie e complimenti, prezzi e abitudini del loro giocattolo, il loro essere tutto teso a radiografare il padrone attraverso il cane.

A me, che venivo da generazioni di scalatori – mio nonno fece il Monte Bianco dieci volte e tutte le volte senza respiratore – mi scoppiava il cuore di tristezza ogni volta che vedevo un boccaglio ambulante per strada.

Era un mondo poliziesco, ma non tanto per la polizia vera e propria che si barcamenava più o meno come tutti, col pensiero assillante dei pagamenti da fare al prossimo stoccaggio di O, quanto per l’odio che affiorava negli occhi del prossimo.

Ci si aspettava di tutto, e perciò ognuno stava sul suo e tirava occhiate oblique per contenere eventuali incontri. Ma qualcuno che diceva buongiorno ogni tanto lo incontravo ancora (il respiratore era munito di un piccolo altoparlante, più che altro un amplificatore perché le voci erano sussurri appena emessi). Cercavamo la piega del sorriso sotto gli occhi. Per un attimo toglievamo il boccaglio mostrando l’intero volto, un po’ come si faceva una volta quando, incontrandosi, ci si toccava il cappello.

Ai giovani era permesso respirare qualcosa di più di noi adulti.

∗

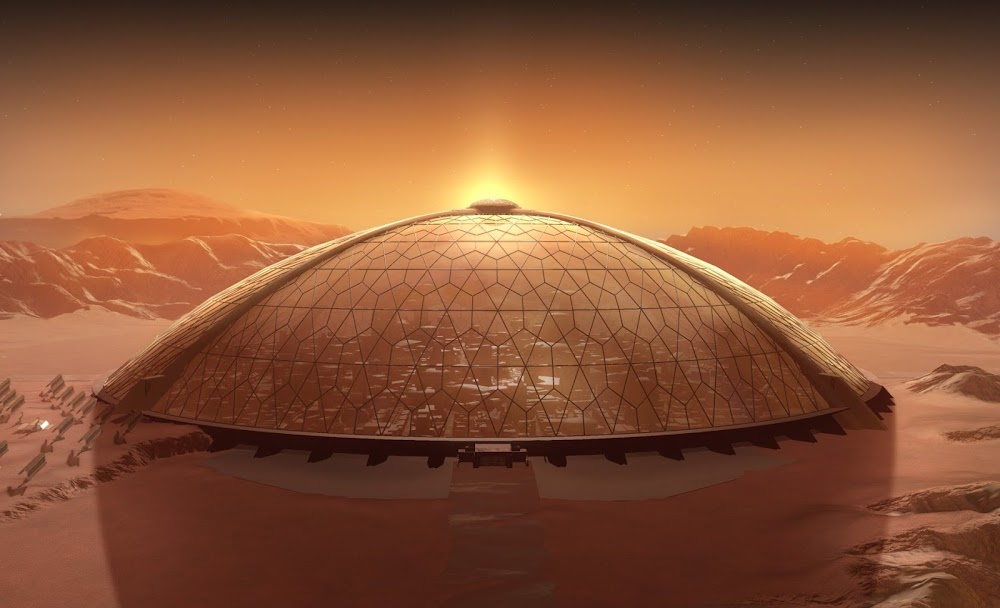

Abitavamo in enormi cupole metropolitane, in cubicoli forniti del minimo necessario di ossigeno per sopravvivere.

Le nostre case erano l’unico luogo dove potevamo liberarci dei boccagli. Al rientro, quando qualche accidente ci aveva costretto a uscire per le vie della città, dove si aggiravano solo droni carichi di merci, respiravamo con la stessa angoscia di un pesce fuori dall’acqua a causa della rarefazione provocata dall’assenza. Lunghi attimi in cui aspettavamo immobili che il cubicolo tornasse a un livello di ossigeno sopportabile.

Pochissimi uscivano dalle cupole di nascita. Là fuori era morte sicura e a nessuno sarebbe venuto in mente di varcarne i confini. Chi lo faceva per esigenze di lavoro saliva su una navetta che lo portava all’aeroporto e, da lì, in un’altra cupola con gli stessi servizi e le medesime ordinanze.

Non c’era bisogno di coprifuoco. Erano le tasche vuote, mezzo piene o colme, a decidere spostamenti, svaghi e compagnia. E le tasche vuote erano endemiche.

∗

Frequentavo una ragazza. Non era l’amore della mia vita, ma ci somigliavamo per vedute e opinioni. Non ci aspettavamo niente dalla vita, in generale. Anche lei stava a cavallo del passato e del futuro che poi era diventato presente. Aveva visto prima, e poi aveva visto dopo.

Il nostro era un amore di consolazione.

Le avevo insegnato a respirare come facevo io e spesso ci avviavamo insieme ai parchi d’arte, gli occhi fessi e immobili prima di entrare, atteggiati come a quelli di tutti gli altri. Già il fatto che camminassimo affiancati attirava fastidiose attenzioni.

Quando buttavamo il boccaglio nello zaino e cominciavamo a correre, gli occhi le tornavano a brillare di una luce repressa che, se non l’avessi conosciuta, avrei pensato fosse di pazzia.

Non la osservavo apertamente, in quei momenti. Stornavo gli occhi perché, a un’occhiata di troppo da parte mia, le saliva la commozione e lente lacrime cominciavano a stillarle, a rigarle le guance arrossate. Era una poesia. Credo l’amassi per questo.

La sera la prendevo con la foga dell’animale braccato, e non c’era desiderio che lei non mi appoggiasse.

La tenevo sospesa all’orlo della soddisfazione. Lei lo percepiva e la eccitava il furore controllato che esercitavo, così si lasciava andare a immaginare mondi nuovi mentre la proteggevo col mio corpo, sicura che non l’avrei danneggiata anche solo per disattenzione.

Fino a quando un urlo non le nasceva in gola a invocare la fine. Eseguivo lento, ora, per prolungarle la dolce agonia.

∗

Ti chiederai come riuscissimo a sopportare questa vita. Semplice. La gente ordinava quintali di Serenvita, che poi cambiava nome e si chiamava Neuroben, e un altro giorno Quietopan, ma il principio attivo era sempre lo stesso: un antipsicotico contro ansia e angoscia. Erano farmaci di uso comune, spesso ad azione analgesica coadiuvante.

Ogni tanto, da lontano, ne osservavo gli effetti. Ritti sui percorsi obbligati li vedevo entrare in trance. Se ne stavano fermi, con un sorriso ebete sulle labbra che guarnivano guance molli e lo sguardo allucinato, gli occhi che sembravano una trottola che gira. A volte mi chiedevo se non fossero telepilotati.

Non ne facevo pubblicità, ma mai avevo preso una di quelle pillole.

Non giudicavo. Più che altro mi ritraevo di fronte a quel quadro quasi mistico, se solo non fosse stato l’esternazione dell’abbruttimento e del vuoto mentale. Del cervello assopito, messo a tacere.

Non giudicavo perché bisogna stare molto ben attenti a scavare nei buchi neri della gente. Bisogna prima conoscere molto bene il nostro, di buco nero, per affrontare quello degli altri e non affondarci.

Questa sensazione l’avrei messa come undicesimo comandamento, se fossi stato il dio di Mosè: Non giudicare il buco nero del prossimo, se prima non conosci il tuo.

Il mio buco nero era di non credere a quello che mi stava intorno, ai notiziari, al Quietopan, all’ossigeno che mancava. E non si poteva dire.

Non lo dicevo, ma non per questo tutto mi sembrava più reale.

***

Sedevo davanti al tavolino di un bar. Portavo la fascia viola di chi può respirare senza boccaglio. Scrivevo alla vecchia maniera, su carta e con penna, residuati di un negozio di usato. L’unico modo sicuro di tenersi per sé.

Intorno alla piazza passanti lenti, silenziosi come folate leggere di morte. Un tram elettrico trasportava una folla di volti affacciati ai vetri con gli occhi persi nel vuoto. Unico desiderio: il ritorno a casa.

Bambini spenti uscirono dalle scuole attenti a misurare i passi.

Alzai la testa per un secondo sentendone la presenza. Li scrutai seguendoli con un impercettibile movimento della testa.

Cercavo i caratteri espliciti delle loro personcine e ogni volta speravo di scorgerne la luce blu, il lampo di vivacità che raggiungono alcuni vecchi. Lo si vede dal brillio dei loro occhi. Perché poi si consuma con il lento svolgersi della vita e a recuperarlo si fa fatica.

Tornai sul foglio di carta a darmi dello stupido, subito dopo, perché indossavo il boccaglio e anche i bambini.

“Però avrebbero potuto rispondermi almeno con gli occhi!” tentai di rincuorarmi per la delusione.

Mi guardai nella parete specchiata della zuccheriera d’acciaio e vidi il mio volto riflesso.

“Niente da fare” mi risolsi. “Il boccaglio ti riduce gli occhi a due crateri spenti. Mi sono stufato!”

Alzandomi di scatto buttai via tutto, boccaglio e zainetto, mentre gli occhi presenti nella piazza si voltarono a guardarmi, i loro padroni tante silhouette con gobbette annesse.

Non mi beccai un fermo solo per la fascia viola. Mi presero per un podista da fuori parco.

***

Ci sentivamo codardi ad accettare tutto questo. Io sì.

Perché non era il rinculo della nostra coscienza a farci paura, ma il giudizio della gente (più che altro chi della spia si era fatto il braccio).

Noi, che eravamo i fautori dello stato collettivo presente, di rado mostravamo di fare marcia indietro. Fautori solo per il fatto di esserci, sia ben chiaro, dentro questa realtà dei fatti. Fautori per il fatto di esistere. Dunque avremmo dovuto sentirci responsabili, ma incontravo pochi a confessarselo.

Se poi ci fossero stati autentici fautori che con un atto di volontà premeditato avessero innescato questo stato di cose, non lo sapevamo e se qualcuno lo sapeva aveva qualche ragione di tacere. Se per il bene o per il male dell’umanità, anche questo era un dato che ci mancava.

In realtà non sapevamo nulla, il giornalismo non c’era più, i video trasmettevano propaganda, l’arte sceglieva di rappresentare il nulla. A teatro si faceva fantascienza di distopie, senza vedere la distopia intorno. Era una noia mortale di parole, gesti, musica ripetuti. Non c’era spasso. Calcolato anche quello: dalle ore alle ore.

Fuori dalla tabella non c’era spazio per il sorriso, i baci, le morbidezze di chi si diverte alla gioia altrui. Vecchiume, era chiamato. Chi amava era guardato con sospetto. Tutt’al più si accettava una forma degradata di pansessualismo.

Io mi ero ritrovato podista e anche amante. Ero preoccupato.

∗

Poi quel giorno della piazza, tornando sui miei passi per riprendermi zainetto e boccaglio, incontrai l’amico guerriero. Mi stava cercando, confabulammo. Disse di trovarmi la sera allo stesso imbocco della volta precedente, perché doveva mostrarmi qualcosa. Ci andai.

Mi venne in mente che forse sarebbe stata l’ultima volta, non so perché. Era pericoloso girare di sera. Bene che andasse, si rischiava di finire in cella. Neanche lo status di podista mi avrebbe salvato.

Quando ci rivedemmo di lì a poche ore, mi fece un cenno silenzioso per indicarmi di seguirlo. Entrammo dal cancello posteriore della villa, ci inoltrammo in una delle cantine, ci arrestammo davanti a una porta. Lui digitò un codice e il portale si aprì mostrando un veicolo da trasporto.

Il muso si estendeva verso un tunnel di cui non vedevo l’uscita. Salimmo.

∗

L’amico continuò a non parlare, io ero col fiato sospeso, entrambi col boccaglio in mano. Il viaggio durò circa tre ore. Quando arrivammo si aprì la volta di una stazione.

Non riuscivo a credere ai miei occhi: gente che entrava e usciva, si muoveva su e giù per le scale, tutti respiravano liberamente. Sembrava un sogno. Lo guardai con aria interrogativa.

«Siamo arrivati» fu l’unica cosa che disse.

Solo dopo seppi che si era spinto fin lì anche lui per la prima volta.

Uscimmo e ci ritrovammo in un vero parco, con un ponte di legno che sovrastava un ruscello. Uomini e donne parlavano e ridevano, i bambini giocavano, c’era perfino chi andava in bicicletta. E poi c’era il cielo!

La gente si muoveva con il cervello nei piedi: sapeva dove andava.

Di colpo mi assalirono ricordi persi nel tempo. Un tempo in cui i piedi aderivano al terreno. Mi incamminai con l’amico sentendo nel corpo un libero flusso di movimenti dimenticati, mai più articolati, per oblio. Erano passi e divertimenti di quando eravamo piccini e mi tornò in mente la voluttà che prova un bambino quando si mette a ranocchio. E salta. Salta. Da quanto tempo non saltavo a ranocchio?!

∗

Il segreto esperimento era stato denominato Universo 26.

Universo 25 era stato fatto con dei topi. Il ventiseiesimo con umani.

Esperimento militare, dissero gli imputati nel tribunale a porte chiuse.

Nessuno, tranne i diretti coinvolti, ne seppe mai niente. Le cupole furono distrutte. I responsabili destituiti e condannati.

La ragazza di cui ero l’amante ancora oggi è un’amica. L’estate scorsa ci siamo caricati in spalla zaino e respiratore e abbiamo fatto la scalata del monte Bianco. Sulla vetta la nostra bandiera riluceva.

Con la guardia del corpo mi vedo più spesso perché andiamo insieme in palestra. Il mese scorso ho preso la prima cintura nera.

Nota dell’autore: Universo 25 è il nome dato a un esperimento realmente eseguito negli anni Sessanta dall’etologo statunitense John Bumpass Calhoun.

Il racconto “Il podista” è World © di Tea C. Blanc. All rights reserved

Concept art del progetto di videogioco Dome City

È comasca. Vive un po' a Como, un po' in Svizzera. Collabora ad alcune riviste, sia cartacee che digitali. Ha pubblicato un racconto di genere fantastico con Edizioni Dell’Angelo; il romanzo dagli spunti fantascientifici “Mondotempo” (Watson Edizioni, collana Andromeda). Ha partecipato a varie antologie di autori vari con racconti o saggi. Finalista a vari premi, tra cui Premio Urania nel 2024.

Appassionato di fantascienza credo da sempre, ma scoperto di esserlo in quarta elementare quando mi hanno portato a vedere "

Appassionato di fantascienza credo da sempre, ma scoperto di esserlo in quarta elementare quando mi hanno portato a vedere "