La beffa del cielo è uno dei racconti della raccolta I ciechi e le stelle di Giorgio Cicogna, personaggio straordinario vissuto ai primi del Novecento e morto giovanissimo per un incidente di laboratorio. Abbiamo già presentato altre storie tratte da questo libro, la cui scoperta sul sito di Liber Liber si deve alla compianta Manuela Menci. La beffa del cielo è una storia di fantascienza classica, scritta nel 1931. Il libro è stato infatti pubblicato un anno prima dell’incredibile e romanzesca morte dello scrittore.

Tutto avrei immaginato, quella sera a Sidney, fuorché di incontrare Cubra.

Non ci vedevamo da più di dieci anni, ma lo riconobbi alla prima: un sosia di Cubra non c’è. Piccolo, angoloso, segaligno, con due occhietti neri penetranti e sfavillanti, la bocca torta da un lato a un eterno sogghigno; e quel naso! No, un sosia di Cubra non c’è. Il tempo stesso pareva avesse voluto rispettare quei lineamenti col riguardo che si deve agli esemplari unici.

Dieci anni. Dieci anni di vita mia e sua, tra le due immagini; quella che era nella mia memoria e quella che era davanti ai miei occhi; eppure, quelle due immagini, sovrapposte, combaciavano perfettamente.

— Cubra!

Si voltò di scatto, mi vide, aguzzò un po’ lo sguardo; non mi riconosceva. Ma quando gli ebbi ricordato il mio nome, uscì in una esclamazione che denotava una meraviglia non inferiore a quella che avevo provata io.

Demmo la stura ai ragguagli. Io narrai come avessi trascorso quegli anni; lo misi a parte sommariamente delle mie vicende e dei miei progetti per l’avvenire; egli mi spiegò come, venuto in Australia al seguito di una missione industriale, vi fosse rimasto a commerciare in vernici, e vi avesse conquistata se non la ricchezza una solida posizione economica.

— Ho lavorato duro i primi tre anni — disse. — Poi le cose hanno cominciato ad andar da sole, e l’azienda a rendere e così a poco a poco mi sono «messo a posto». Già, messo a posto. Sto benissimo, ora; faccio il signore. Mi godo la vita. Bella cosa la vita, vero? Ti trattieni?

— Non meno di quindici o venti giorni — dissi. — Ripartiamo per Singapore verso la fine del mese.

Passeggiammo un po’ per Wellington Street, parlando della città, degli Inglesi, dei divertimenti, dell’Italia lontana. Ma avevo una vaga impressione di disagio. Cubra doveva aver qualche cosa di traverso. Che quel mio capitargli tra i piedi all’improvviso avesse disturbato qualche suo disegno per quel giorno? Mi pareva, non so, inacidito, angoloso più del bisogno. Di carattere dolce non lo avevo conosciuto mai, ma, data la circostanza, avrebbe potuto mostrarsi un po’ più espansivo. Dovevo cavargli le parole di bocca e alla lunga questo esercizio mi stancò.

Non mi piace aver l’aria di cercare la compagnia di chi non mostra di gradire la mia, e credetti bene, ad un certo punto, di congedarmi, aggiungendo l’ora e il luogo dove avrebbe potuto trovarmi l’indomani, sempreché non avesse preferito venire a bordo.

Ci pensò un poco, poi mi disse: — Senti, verrò da te volentieri, ma non domani. Vieni tu domani, da me, a colazione. Ti verrò a prendere con l’automobile ai docks, alle undici. Va bene?

La villa di Cubra era a circa mezz’ora d’automobile dalla città, su una piccola collina deserta e punto pittoresca. Vista di fuori era massiccia e sgraziata, ma quando fui dentro, trovai che ci si doveva star molto bene; troppo bene anzi.

— Solo, qui, in una casa così grande?

— Ti pare grande? Qui non c’è crisi di alloggi e si sta più larghi che in Italia. Fino a pochi anni fa eravamo in due, veramente; io al secondo piano e un altro inquilino al primo. Poi ho comperato la villa e sono rimasto solo.

— Ah, è tua? Mi rallegro! Sei un principotto, quassù. Sarai soddisfatto!

— Sì molto, molto soddisfatto. Ma vieni, ti farò vedere l’appartamento.

— Strano tipo questo Cubra — pensavo mentre giravo per le stanze, in verità arredate tutte con buon gusto e provviste di raffinate comodità; — strano tipo, mezzo misantropo e mezzo gaudente; e lunatico la sua parte…

— Per Bacco, che modernità! — non potei trattenermi dall’esclamare affacciandomi alla cucina dove la cuoca comodamente seduta stava a guardar girare uno spiedo sul fuoco e un tostacaffè su una mensola.

— La corrente mi costa poco — disse Cubra — e ho meccanizzate parecchie cosette. Vedi questa, per esempio. Metti un piede lì dentro…

— Un piede?

— Sì, non aver paura — disse Cubra. — Guarda — E, infilata la scarpa in un’apertura che si apriva in una parete, la trasse, dopo un friggìo di pochi secondi, lucida e tersa.

— Pulisce anche la suola, cosa che non fa nessun lustra scarpe — esclamò. Poi proseguimmo il giro, dalla terrazza, un’ampia terrazza tutta coperta, alle cantine, dove però non entrammo. Era ora di colazione e ci sedemmo a tavola e devo dire che pur non essendo un ghiottone apprezzai al suo giusto valore l’abilità della cuoca.

Dopo colazione passammo nel fumoir e Cubra sì lasciò andare alle confidenze.

Seppi che non era stato sempre solo, nella villa. Aveva vissuto con lui per qualche tempo una donna; una donna… Fece un gesto con la mano come per dire: cancellata, scomparsa.

— Mi aveva dato per un momento un’illusione…

— Capisco, capisco — interruppi.

— No, forse non troppo bene, capisci — chiarì — L’illusione, voglio dire, che la mia faccia potesse essere sopportata da qualcuno. Ci ho creduto. Poi mi sono accorto, non dico che mi ingannava, che sarebbe niente, ma che mi odiava, che mi disprezzava, e che beffarmi era per lei un raffinato piacere. Cose di questo mondo, vero? Ma mi sono dispiaciute. Naturalmente me la sono tolta dai piedi. Via!

— Oh, povero Cubra! — esclamai. Ma non so perché, mi venne fatto di immaginarmi per un momento donna, accanto a quell’uomo; e, non dico del tutto, ma un po’ mi spiegai il caso.

— Sono rimasto libero e mi sono rioccupato dei miei affari. Ma che vuoi? Non sono tipo da tirar la carretta io; nessuna carretta. Per un po’ va bene; faccio qualunque cosa; mi ci butto, ma alla lunga mi viene a noia tutto. Poi degli affari, ormai, si occupava il mio socio; bravo imbecille. Imbecille, dico, perché non vede una spanna più in là delle sue vernici; se gli parli di pennelli è già un argomento troppo diverso; ma bravo. Non gli sfugge nulla. Ha in mano tutta la baracca e la fa andare magnificamente. Che cosa vuoi di meglio? L’ho lasciato fare. Il tempo però bisogna pur passarlo e io… mi sono messo a studiare.

— A studiare?

— Sì, a studiare. Un po’ di tutto, ho studiato. Mi sono divertito così. Io non ho una gran simpatia per gli uomini. Ma disprezzarli così, a priori, non ti dà una vera soddisfazione. Puoi pensare: sono io che ho torto. Invece, vedi, studiando quel che hanno fatto, li disprezzi meglio, a ragion veduta. Se io penso per esempio di un filosofo: «bel cretino!», tu ridi; «Cretino sei tu», pensi. Ma se io invece quel filosofo ho avuta la pazienza di studiarmelo pagina per pagina, sviscerandolo tutto fino in fondo, allora «bel cretino» posso gridarlo sui tetti; se vien qualcuno a contraddirmi, lo annichilo; ho in mano di che farlo.

— Eh, bum! — non potei fare a meno di esclamare ridendo — Ma tutti, proprio tutti gli uomini in blocco li giudichi così?

— Tutti? Mah, forse. I pensatori certo; e quelli che la fan da maestri. Il mondo è fatto di cadaveri, moralmente parlando; di gente che non ha idee proprie e se le lascia imporre. Essi lo sanno e s’impancano a dettar legge. Bella forza! Vengano a raccontarle a me, le loro frottole!

— Caro Cubra, calmati per carità! Qui non c’è nessuno che ti voglia imporre qualche cosa!

— Ma io non sono affatto eccitato — protestò Cubra. — Non mi conosci, tu. Sono così sempre; è il mio modo di parlare: schietto. I filosofi, puah! Bisogna aver l’animo di scolari, per starli a sentire. Basta pensare del resto che il loro successo è tanto più grande quanto meglio riescono ad interpretare l’animo degli uomini, tra cui vivono. Interpretare, capisci! Ora che cosa è l’animo degli uomini, presi in massa? Bestialità, egoismo e viltà. Prendi questi ingredienti, coprili con una etichetta che li giustifichi o li esalti, e tutti ti acclameranno; in filosofia come in arte, e come, pur troppo — parrebbe impossibile — anche nel campo scientifico.

— Nel campo scientifico poi… — arrischiai.

— Sissignore! Nel campo scientifico! Prova ad affermare — su basi sicure, con dati di fatto — qualche cosa che sconfini un pochino, un pochino solo, dal loro orizzonte del momento; negheranno l’evidenza pur di darti torto e farti passare per un pazzo! Perché? Per paura; paura di parer troppo creduli; la paura del contadino che fa il furbo di fronte al distributore automatico.

— Se fosse il contrario, sarebbe peggio, caro Cubra. Tu sei certo in buona fede, e dici cose sensate, ma il mondo è pieno di imbroglioni e di ignoranti che pretendono di insegnare. Se la società non si difendesse con questa sua naturale diffidenza, ci scapiterebbe proprio la scienza. Ma che caratteraccio hai, caro Cubra! Capisco che non tutti si può veder rosa; ma tu vedi nero addirittura! Perché farti del cattivo sangue? Gli uomini sono stupidi? Tanto di guadagnato per chi non lo è. Se tutti fossero cime, emergere sarebbe parecchio più difficile.

— Eh caro mio, disse Cubra — tu non sai, non puoi capire. Io sono un anormale, vedi, e la vita è fatta invece per i normali. Io, per anni, capisci, per anni interi…

— Dì, dì senza paura — feci io vedendo che egli s’era fermato ancora, come pentito. — Non sai che quando si ha qualche cosa dentro, che rode, l’unico sistema per sentirsi meglio è dirla a qualcuno? (o scriverla, avrei potuto aggiungere). Probabilmente non saresti così amaro se non vivessi quassù come un eremita; senza amici, scommetto.

— Senza amici? Ma di chi dovrei essere amico, dimmi, di chi? Delle donne che mi hanno beffato? O degli uomini che alla beffa hanno aggiunto il danno, la rovina…

— Ma io non so niente, caro Cubra — protestai. — Arrivo qui dopo diecimila miglia di navigazione, dopo dieci anni di lontananza. Ti sapevo — ti ho sempre saputo — di carattere un po’ difficile; ti trovo invelenito. Avrai le tue buone ragioni, non ne dubito, ma io non le so. Come pretendi…

— Una sola ambizione avevo, nella vita — mi interruppe — una sola; dimostrare che malgrado questo naso — e se lo toccò — e questa faccia, che è odiosa, lasciami dire, lo so, qui dentro, nella scatola che gli altri tengono per figura, io avevo un cervello! No, niente! Cubra non deve aver niente a questo mondo; né affetto né stima, neppure considerazione. E vuoi che io abbia carattere dolce? Che non sia invelenito?

— Ma che ti è accaduto insomma? Non mi hai detto tu stesso che hai lavorato, che l’azienda e andata bene, che… Non hai una villa? Non hai un’automobile? Non puoi, se ti pare, quando ti pare, tornare al tuo paese… Che cosa vuoi?

— Ho detto così, sì — rispose Cubra tetro — è vero. Ma non è così. L’azienda l’ho lasciata perché me l’hanno fatta lasciare; quassù mi sono ridotto perché in città non ci posso stare. Mi hanno tormentato… ho voluto ribellarmi, e ho reagito. Per difendermi, ho sparato su di un inglese, cane più degli altri. Mi hanno legato a un albero, per linciarmi. Poi è venuta la polizia e me la sono cavata con un processo… e un anno di prigione. Sei mai stato in prigione tu?

— Io?

— Come lo dici, eh? Io??? Con tre punti interrogativi. Ma non si conosce la vita, sai, se non si è stati in prigione. Poi ho lavorato ancora; ho voluto, come si dice nei libri, redimermi. Mi sono istruito; nauseato, mi sono buttato a corpo perduto sull’unica cosa che c’è ancora — così credevo — di puro a questo mondo: la scienza. Quando avrei potuto raccogliere qualche soddisfazione e veder riconosciuto un pochino, un pochino solo, quel che valeva la mia testa… Ebbene, mi hanno deriso e sputacchiato. Non posso reagire più, sai. Ho l’ammonizione.

— Ma, e il perché di questa persecuzione?

— Il perché? Ma non lo sai dunque! — proruppe Cubra. — Non lo sai che io sono un reietto, un segnato a dito, un lebbroso? Che ho l’O giallo sul petto, da anni, e che non mi riuscirà di liberarmene, mai più, dovessi cambiar da solo, con queste mie mani, la faccia del mondo?

$$$

Diamine, ora sì, capivo, povero Cubra!

Era scappato dall’Italia, per quel motivo; ed eran bastati i tre napoletani che, al suo giungere, aveva trovati a Sidney, per rifargliela subito, la tremenda fama.

Ora sì, mi spiegavo tutto; tanto la sua amarezza quanto l’accanimento dei suoi persecutori. La sua faccia era in verità parlante; archetipo, se ce n’è uno, di quella del vero, autentico, irrimediabile iettatore.

Oh povero Cubra! Proprio a lui! Proprio con quel suo temperamento collerico e bilioso!

Stetti a sentire attentamente, con benevolenza e indulgenza raddoppiate, il resto delle sue confidenze. Solo, senza poter contare sull’aiuto di nessuno, testardo e indomabile, aveva continuato a lavorare, a cercare in sé e nella sua opera una ragione per non morire.

— Mi hanno negato il diritto di vivere? Mi hanno segregato quassù a far l’eremita per forza? E che cosa pretendevano, che me ne stessi qui a vegetare, o a guardar dalla finestra quel mondo da cui mi avevano escluso? Ho pensato io, a impiegarlo, il tempo! Adesso ti spiegherò — proseguì rabbonendosi — e mi dirai se ti sembra che lo abbia speso bene. Vieni, andiamo nel mio osservatorio.

Mi alzai e lo seguii. Dal pianterreno scendemmo giù per una larga scala di pietra, in un corridoio curvo e ci trovammo di fronte a una massiccia porta che Cubra aprì con una piccola chiave. Vidi tre stanzoni a volta, comunicanti; le cantine della villa, di cui Cubra aveva fatto il suo laboratorio. Fasci di cavi elettrici rigavano i muri; apparecchi d’ogni sorta s’allineavano lungo le pareti e sui tavoli; una piccola officinetta occupava metà d’uno dei locali. Sembrava d’esser in un gabinetto di fisica.

— Potenza degli dei! — non potei fare a meno di esclamare — non avrei mai sospettato che tu ti occupassi di queste cose!

— Aspetta ancora, prima di meravigliarti. — Che cosa ti sembra questo? Un laboratorio?

— Ma, sì, all’incirca. Un gabinetto scientifico, una sala di fisica…

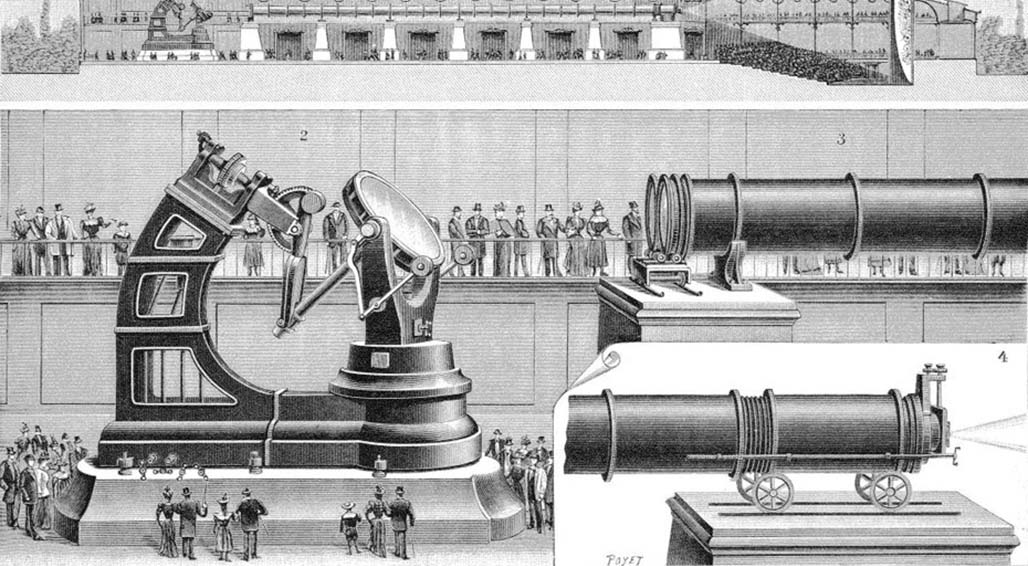

— È una spècola, — disse Cubra. — Vedi questo pilastrino al centro? È un telescopio. —

— Un telescopio??

— Se telescopio vuol dire apparecchio per vedere lontano, è proprio un telescopio. — Tolse un grosso coperchio di legno, e apparve una specie di cassetta da cui emergeva la metà di uno strumento che in verità rassomigliava più ad un microscopio che non ad un cannocchiale. — Ma basta con gli indovinelli. Ora ti spiegherò. Vuoi sentire?

— Se voglio sentire! — risposi accostandomi attento. — Ascolta — disse Cubra rapido. Che cosa hanno saputo immaginare sinora gli uomini, per ingrandire le immagini? Delle lenti; sistemi per far convergere o divergere dei raggi luminosi. Combinando lenti o specchi, dal cannocchiale di Galileo fino al telescopio di Monte Wilson, hanno messo insieme dei trespoli per ingrandire gli oggetti lontani. È così?

— Perfettamente.

— Strada sbagliata. Sbagliata come tante altre su cui cammina il progresso; come è sbagliata per esempio la classica sagoma che si è per tanto tempo data e si continua a dare agli aeroplani.

— Perdonami, ma gli aeroplani volano benissimo.

— Anche i telescopi ingrandiscono benissimo, ma ciò non toglie che ci sieno sistemi per ingrandire di più. Gli aeroplani volano, ma voleranno meglio quando avranno la possibilità di variare superficie ed incidenza della superficie portante; cosa impossibile, finché si conserverà l’attuale forma ad ali e coda. Ma lasciamo andare. Io ho pensato; perché non amplificare i raggi luminosi partendo da un concetto tutto diverso? E ho applicato il principio di una sorgente di energia «soccorritrice» come si fa in tanti altri campi.

Raccolgo l’immagine dell’oggetto che voglio ingrandire su una laminetta estremamente piccola e sottile, di speciale struttura atomica; e poi faccio attraversate questa lamina da una radiazione ausiliaria, la quale, passando attraverso i punti più o meno illuminati, viene variamente rinforzata o attenuata. Supponi che i raggi di questa radiazione ausiliaria siano divergenti; l’immagine che è sulla lamina verrà proiettata, ingrandita, su uno schermo più grande. Non si tratta di una proiezione luminosa, beninteso…

— Credo d’aver intuito — risposi con entusiasmo. — Poi ritrasformi questa proiezione invisibile in luminosa, e ottieni l’immagine ingrandita.

— Vedi com’è semplice? — esclamò Cubra. — Non puoi indovinare però certo, almeno così credo, il grado di questo ingrandimento.

— Dipenderà dal rapporto tra la superficie della lamina e quella dello schermo….

— Appunto. Ora viene il bello, però. Le dimensioni dello schermo sono dell’ordine di grandezza del mezzo metro quadrato; quelle della lamina…

— Molto meno…

— Pochi millicron quadrati! esclamò Cubra, lasciandosi trasportare da un orgoglio d’inventore che per la prima volta trovava sfogo. — Un rapporto di superficie dell’ordine dei quadrilioni! E se pensi che per la prima immagine mi servo di un cannocchiale e che la seconda la esploro con un microscopio, vedi che ho in definitiva un sistema che ingrandisce la bellezza di duecento e cinquanta quintilioni di volte! Sai cosa vuol dire? Sai cosa vuol dire?

— Ma è impossibile — esclamai sbalordito. — Vorrebbe dire veder un microbo sulla luna! Poter leggere un giornale su Sirio!

— Vuol dire che la stella più lontana del nostro sistema galattico, la più remota stelluccia telescopica, viene ravvicinata come se si trovasse a duecento chilometri! — gridò Cubra esaltandosi. — Ma vuol dire anche che sono un disgraziato! Sono andato troppo in là, capisci? E non posso ora, a meno di non rifare tutto il mio impianto, variare questo rapporto! Mi manca, sul punto di aver realizzata la più grande delle invenzioni, quella che mi permetterebbe di sapere, conoscere, vedere tutto ciò che c’è e che accade nell’universo, e mostrare al mondo quello che io, Cubra, abbia saputo fare, mi manca la possibilità di regolare l’ingrandimento! Non posso diminuirlo! Dovrei rifar tutto! Questo impianto, che m’è costato anni di fatiche e quasi tutto il mio denaro, bisognerebbe che lo ricostruissi!

— Ma ci sarà ben qualche corpo abbastanza lontano per poter essere osservato! — protestai.

— Vedi questo tubo? rispose Cubra — guarda; è il tubo che porta giù, all’apparecchio di ingrandimento, riflessa mediante prismi, la prima immagine. Proviene dalla terrazza. Lì, sospeso ad un sistema girostatico di estrema delicatezza che gli assicura un’assoluta rigidità nello spazio, c’è il primo cannocchiale. Posso puntarlo prima di metter in moto i girostati; posso, in altri termini, cambiar bersaglio una volta, mettiamo anche due, nel corso di una notte. Ma che mi giova?

Del nostro sistema solare non posso guardar niente; il più lontano pianeta transnettuniano — fa il calcolo — mi mostra le sue molecole! La sua superficie mi appare come una nebbia polverulenta! Stelle? Le stelle del nostro sistema galattico mi inondano il campo ottico di una luminosità uniforme e abbagliante; le vedo come apparirebbe da pochi chilometri d’altezza un oceano di fiamme… Potrei esplorare la superficie di qualche pianeta di queste stelle; ma chi lo trova? Chi guida il mio cannocchiale in modo che la mira capiti proprio su uno di essi? Rispetto alla superficie da esplorare prima di riuscirci, quella d’un pianeta galattico è talmente piccola da rendere pazzesco ogni tentativo.

Devo cercar lontano, fra gli ammassi e le nebulose spirali. Ma, ravvicinati in quella po’ po’ di maniera, portati a poche migliaia di chilometri di distanza, anch’essi si risolvono in un immenso vuoto; azzeccare una stella è già un miracolo. Ne ho pescate tre o quattro e mi hanno mostrato il solito bagliore uniforme. Un pianeta, un corpo oscuro, chi me lo dà? Vado a tentoni, cieco per troppo vedere. Questo è il risultato; questo è il premio della mia fatica. Iettatore sono, iettato è il mio lavoro, e iettatore morirò.

$$$

Venne a chiamarmi a bordo, una sera. Una volta tanto, nella sua vita tormentata, povero Cubra, era raggiante. Quasi aveva perduto l’asprezza della voce, tanto era commosso. Nella macchina che ci portava velocemente su, alla villa, una mano al volante, gesticolando con l’altra, mi spiegò che era riuscito a «vedere»; che aveva avuto il suo premio, che fra poco avrei potuto vedere anch’io.

A piè della salita rallentò, portò su la macchina adagio adagio; cento metri prima della villa la fermò, e mi pregò di scendere. Le vibrazioni del motore avrebbero potuto perturbare, sia pure in misura infinitesima, l’equilibrio del sistema girostatico; una trepidazione anche minima avrebbe potuto far «perdere» il corpo celeste su cui il cannocchiale era stato miracolosamente puntato.

— Non vedevo niente, ancor ieri sera — continuava a spiegarmi mentre scendevamo al sotterraneo — Pensa! Stavo per fermare i girostati, e ricominciare a puntare per l’ennesima volta un altro punto del cielo, così, a caso. Il cannocchiale era nella direzione dei «sacchi di carbone», quello spazio, sai bene, dove non ci sono stelle galattiche: buco aperto sull’infinito. Lo stavo frugando da un mese, per vedere se mi riuscisse di far capitare finalmente qualche cosa nel campo ottico del mio apparecchio. Niente! Sempre niente! L’Universo è tremendamente, spaventosamente vuoto. Dove la polvere stellare sembra così fitta da parere una nube di luce, il rapporto tra il «pieno» e il «vuoto», tu sai, è di uno a miliardi. Una probabilità favorevole contro miliardi di contrarie di imbattersi in un corpo.

Non vedevo niente. Mi è venuta un’ispirazione. Sai che ho sempre tenuto basso quanto possibile l’ingrandimento, perché proprio l’eccesso di ingrandimento è il mio nemico; bene, ho pensato, così, per curiosità, di vedere che cosa sarebbe accaduto invece aumentandolo.

Ho sostituito il cannocchiale a dieci ingrandimenti con uno a cento che mi era servito durante le prime esperienze; ho rimesso in punteria, su un altro punto del cielo. Ebbene, guarda!

Eravamo lì, presso il pilastrino accanto al formidabile apparecchio.

Cubra spense le lampade: nell’ombra prese vita il riflesso bluastro di un tubo a vuoto, che friggeva piano in un angolo. — Guarda! — ripeté Cubra.

Mi chinai. Vidi, sul fondo perfettamente nero dell’immenso cielo, una leggerissima falce, sbiadita, quasi evanescente. Il globo di cui essa costituiva lo spicchio illuminato, sembrava all’occhio grosso come un’arancia; tutto il profilo della falce fluttuava, palpitava con l’ondeggiamento di un velo.

— Vedi? — interrogò Cubra impaziente — Le fluttuazioni dei contorni sono dovute al gioco della rifrazione atmosferica; eliminarle non è in mio potere; ma tranne quello, l’immagine è nitida; pensa!

— Meraviglioso! — esclamai senza poter staccare gli occhi. Ma che sarà? Che astro sarà?

— Un astro distante da noi milioni e milioni di anni luce! — esclamò a sua volta Cubra, accendendosi in volto per l’entusiasmo. — Che non fa parte del nostro universo-isola! Che non appartiene probabilmente ad alcun ammasso conosciuto! Un corpo oscuro, un pianeta, la cui luce ci giunge dopo aver percorsa una distanza che gli omiciattoli con la loro fantasia non riescono neppure a immaginare! E che io vedo!

Che sole lo illumina? Quale stella ai confini dell’universo getta la sua luce su questo atomo disperso?

Ci sostituimmo all’oculare. Cubra, abbrancato al suo apparecchio, s’immerse per alcuni minuti nell’osservazione; poi alzò gli occhi, riaccese le lampade, e, ancora fremente di commozione, mi guardò con occhi che sembravano scintillare.

— E ora? che farai ora…? — chiesi.

— Che cosa farò? Ti pare che valga la pena, per me, di fare qualche cosa oltre quello che ho fatto? Niente farò. Perfezionerò ancora i miei apparecchi, passerò il tempo a studiare e a guardare. Una volta, pensavo che se fossi riuscito, avrei voluto gridare, sbatterli in faccia, questi miei risultati, a coloro che mi hanno perseguitato; tanto per la soddisfazione di schiacciarli. Ma adesso!… Che mi importa? La Terra! Peuh! Che m’importa più della Terra e dei vermiciattoli che l’abitano?

C’è della gente che spende la vita intera per poter vivacchiare poi qualche anno in vecchiaia senza l’assillo del bisogno. Io mi sono martoriato e ho sofferto; ma quale premio! Adesso il mio mondo è un altro. Questo dove sono nato me lo sento sotto i piedi e ne scuoto la polvere dalle scarpe. Il mio mondo eccolo lì; un mondo dove si respirano spazi di milioni di anni luce; un mondo in cui non ci sono né donne perfide né uomini malvagi. Guardalo lì, il mio mondo; lì dove hai guardato ora. Quello, vedi, è un astro per me. Vivrò in quello, d’ora innanzi; o almeno per quello. Cittadino dell’universo sono io, non di questo granello miserabile di polvere cosmica. Ti pare che io possa sentirmi ancora legato alla Terra, dopo aver guardato dove ho guardato?…

S’interruppe, a un tratto, come chi ascolta; poi lo vidi impallidire e portarsi la mano alla fronte con un gesto di disperazione. Intuii. Il brusio monotono del motore che teneva in moto l’apparecchio girostatico s’andava affievolendo; la sua nota si faceva più bassa; il suono degenerò in rumore; si ridusse ad un fruscio; si spense. La corrente, nel circuito del motore, era mancata; i girostati avrebbero cominciato a rallentare; in poco più di un’ora se la corrente non fosse tornata si sarebbero fermati; la punteria del cannocchiale sarebbe andata perduta; e dal campo visivo la falce dell’astro sarebbe sparita per sempre.

Si mise febbrilmente ad almanaccare fra i suoi apparecchi per cercare di scoprire la causa dell’avaria; la sciocca futile causa che stava per compromettere il risultato di tanta fatica; ma non trovava. Non trovava, e il tempo passava.

Feci quel che potei per aiutarlo; corsi su e giù come un garzone a cercar valvole, a provar circuiti, a reggergli lampade volanti per fargli più chiaro; ma tutto fu inutile. Dopo un’ora di sforzi un altro piccolo rumore venne a metter fine alle sue ricerche. Il complesso girostatico aveva perduta ormai la forza direttiva, e si era abbattuto; l’obiettivo del cannocchiale puntava lo zenith; l’astro era perduto.

Tornammo come cani frustati accanto al pilastrino delle osservazioni. Là, dove un’ora prima campeggiava la falce di un mondo infinitamente lontano, non doveva esserci più che il buio d’un cielo vuoto, o l’uniforme splendore di una superficie stellare.

Per curiosità guardai. La falce era sempre là, tale e quale.

$$$

Un pensiero mi traversò la mente, rapido come il lampo.

— Quanti ingrandimenti dà ora l’apparecchio, dimmi? — esclamai all’improvviso. — Quanti?

— Dieci volte più del solito — mormorò Cubra.

— Sicché, date le dimensioni apparenti, di circa dieci centimetri di diametro, di questo astro, forse… — dissi tracciando rapidamente alcune cifre su un pezzo di carta.

— Perché? — disse Cubra guardandomi trasognato, — Che cosa fai?

— Perché? — gridai, — Perché? Ma lo sai, tu, che un raggio di luce si propagherebbe in linea retta soltanto in uno spazio teorico, «euclideo?» Lo sai?

— Ebbene?

— E che nello spazio vero, contenente materia, se ti piace, la luce non segue la linea retta, ma una curva chiusa? E che quindi ogni raggio di luce percorre un cerchio, si chiude su se stesso, torna al punto di partenza dopo un viaggio che è appunto dell’ordine di grandezza della distanza di questo astro che vediamo? Non capisci ancora? Non capisci che questa che noi vediamo non è l’immagine diretta dell’astro, ma quella che si chiama la sua «immagine fantasma», e che questo astro…

— Cosa? Cosa? — chiese Cubra sopraffatto, sentendosi vacillare, — Cosa dici?

— Dico che l’unico astro la cui «immagine fantasma» possa esser veduta guardando qualunque punto del cielo, come accade ora a noi, è la Terra! — gridai. — E che questa falce è quella del nostro pianeta qual era miliardi di anni or sono, quando l’immagine che vediamo ora è partita per compiere il suo cerchio!

Anch’io, fremevo, ora, tutto acceso per la mia idea, raggiante per aver sciolto da solo, con un colpo d’intuizione, l’enigma; e guardavo Cubra, spiando sulla sua faccia sconvolta l’effetto delle mie parole.

Ma Cubra pareva ipnotizzato, pareva un automa senza più carica; e, immobile, assente, guardava alternativamente me e i suoi apparecchi, me e i suoi apparecchi… Ancora, sempre, la Terra! Ancora la Terra, l’implacabile Terra! Sbarrò gli occhi nel vuoto, contrasse le labbra come ad un ghigno, fece l’atto di scagliar qualche cosa, e infine s’abbandonò su una seggiola, dove con una risata lunga e lugubre esalò il senno che gli era rimasto.

Nacque a Venezia il 19 marzo 1899 dall'antica famiglia veneziana dei Cicogna che annoverò fra i suoi antenati anche Pasquale Cicogna, Doge di Venezia e morì a Torino il 3 agosto 1932 a causa di un'esplosione verificatasi mentre stava lavorando alla costruzione di un motore a reazione. La sua raccolta di racconti "I ciechi e le stelle" tratta di fantascienza.

Appassionato di fantascienza credo da sempre, ma scoperto di esserlo in quarta elementare quando mi hanno portato a vedere "

Appassionato di fantascienza credo da sempre, ma scoperto di esserlo in quarta elementare quando mi hanno portato a vedere "